はじめに

こんにちわ😄

人の足には3つのアーチがあると言われています

それは内側縦アーチ、外側縦アーチ、そして横アーチです

人の足には内側縦アーチ、外側縦アーチ、横アーチの3つのアーチがあります

どのアーチも大切な機能を担っていますが、今回は『横アーチと中足部』について解剖学を踏まえながら考えたいと思います

中足部の横アーチ

中足部とはどこか?

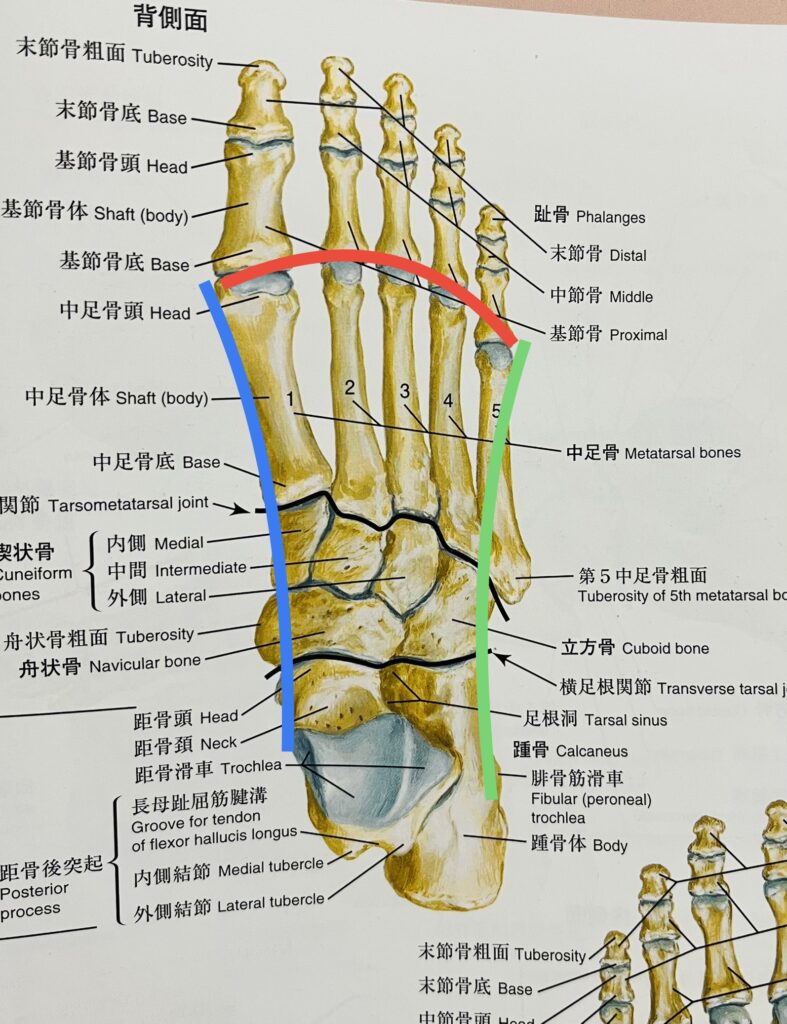

足は大きく前足部、中足部、後足部の3つに分けられます

それぞれの部位は以下の関節が境目となっています

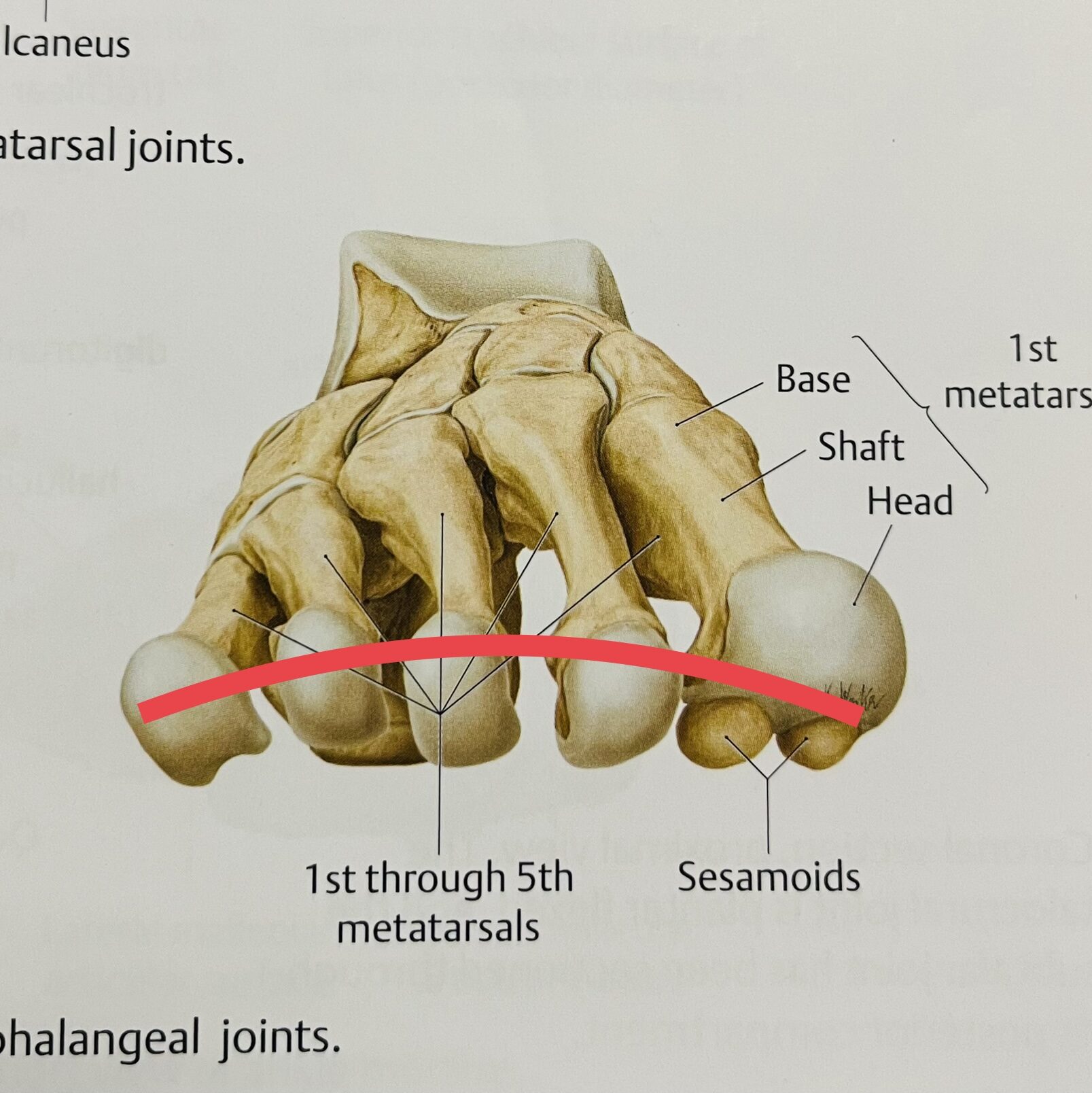

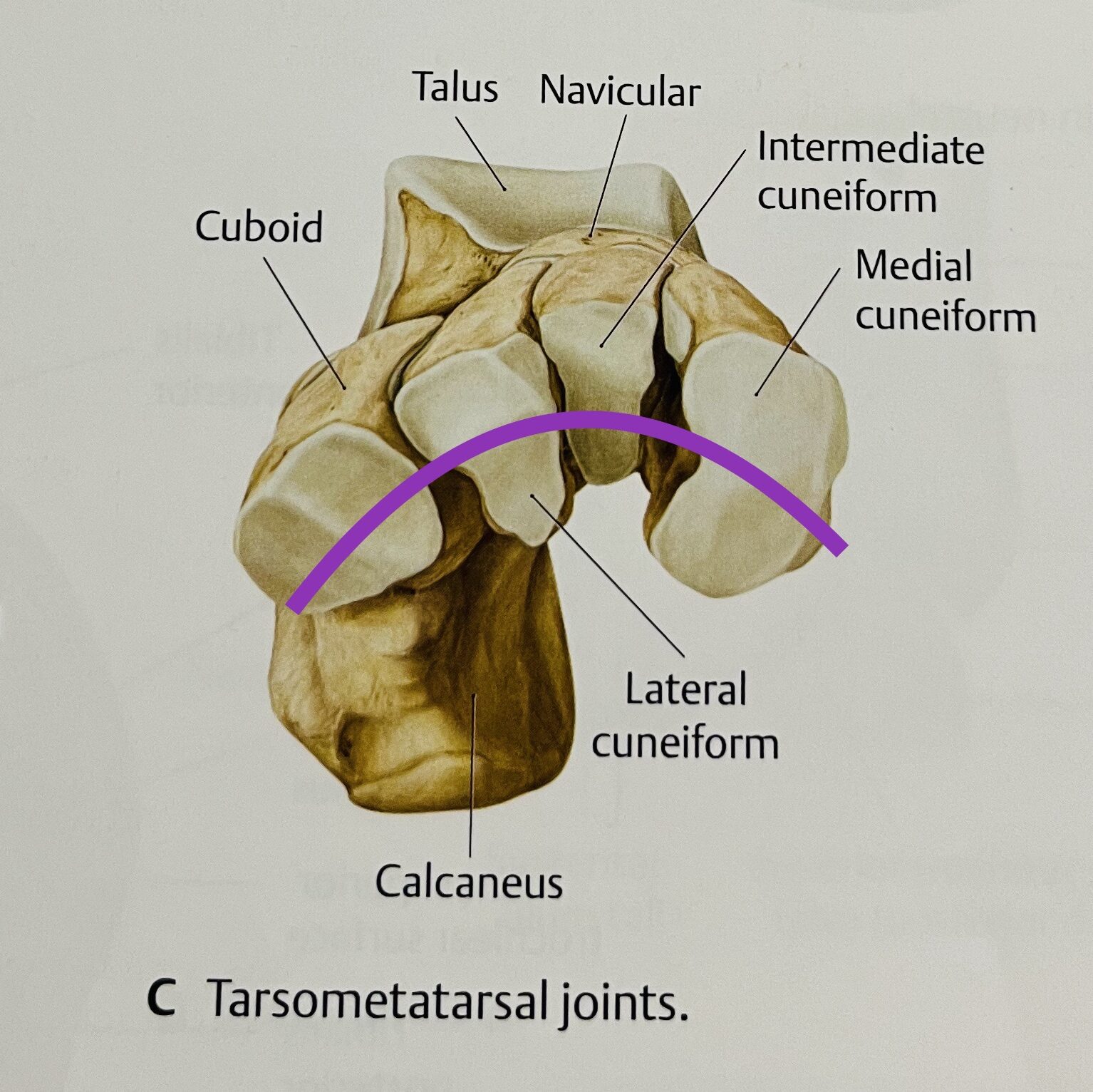

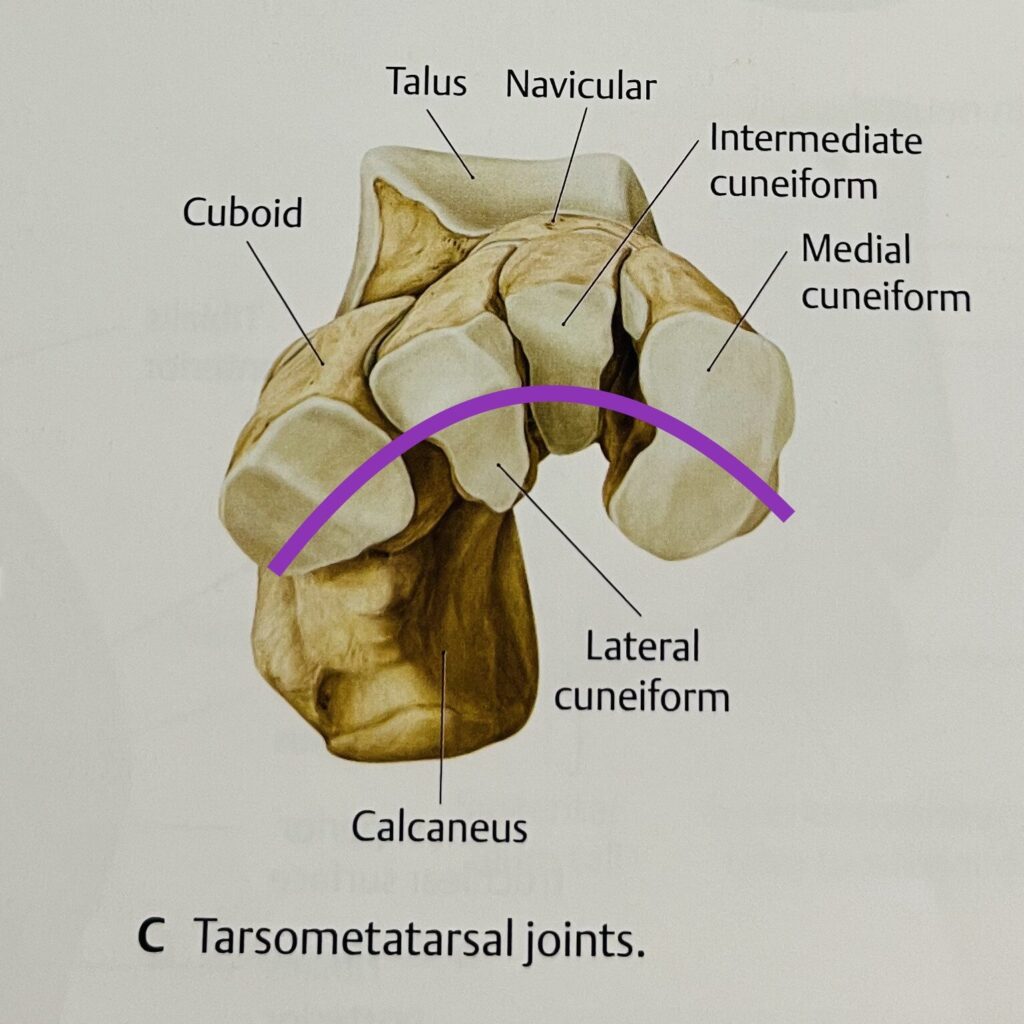

赤い線がショパール関節→後足部と中足部を分ける

青い線がリスフラン関節→中足部と前足部を分ける

ですので中足部に含まれる骨は舟状骨、立方骨、楔状骨(内側、中間、外側)の計5つです

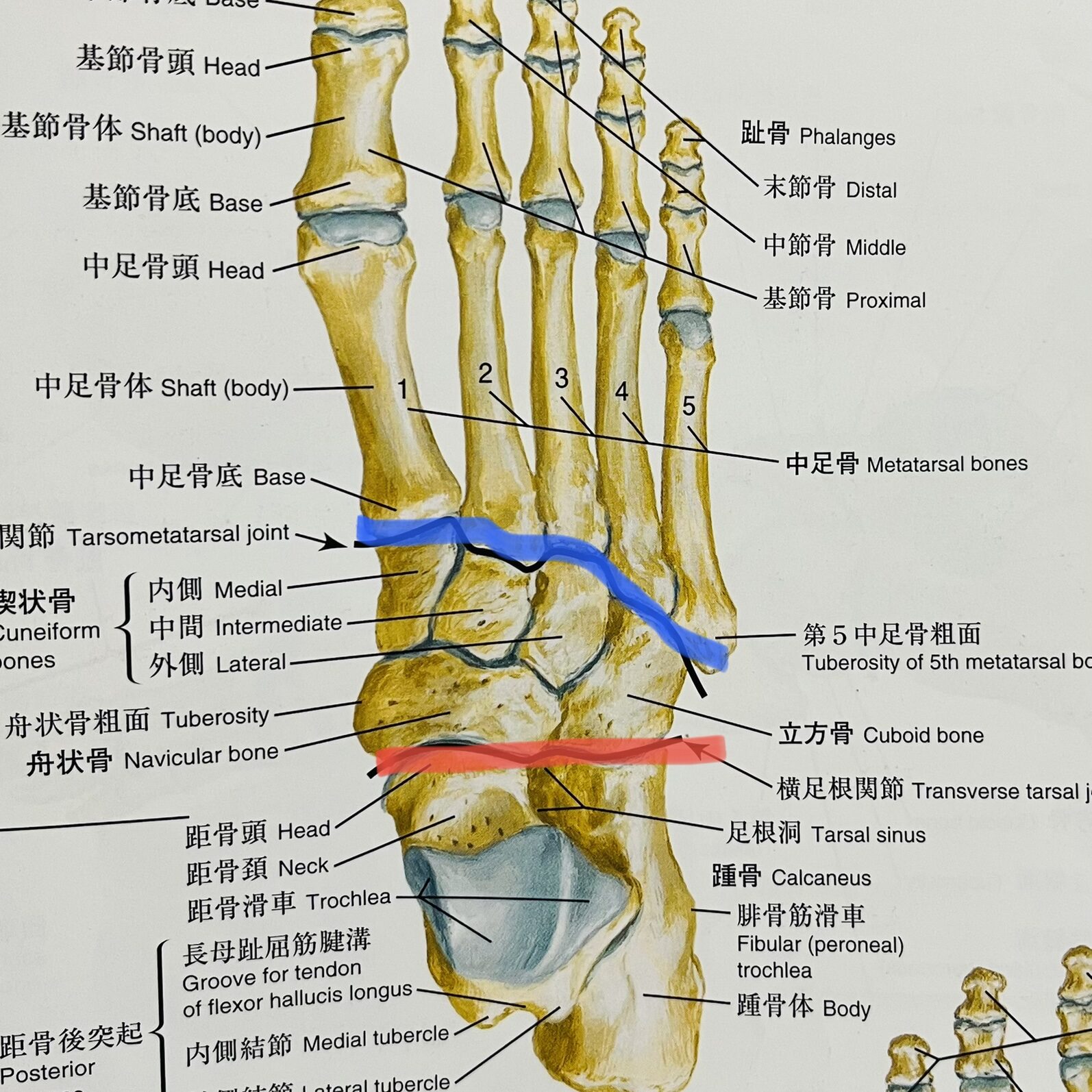

中足部の横アーチ

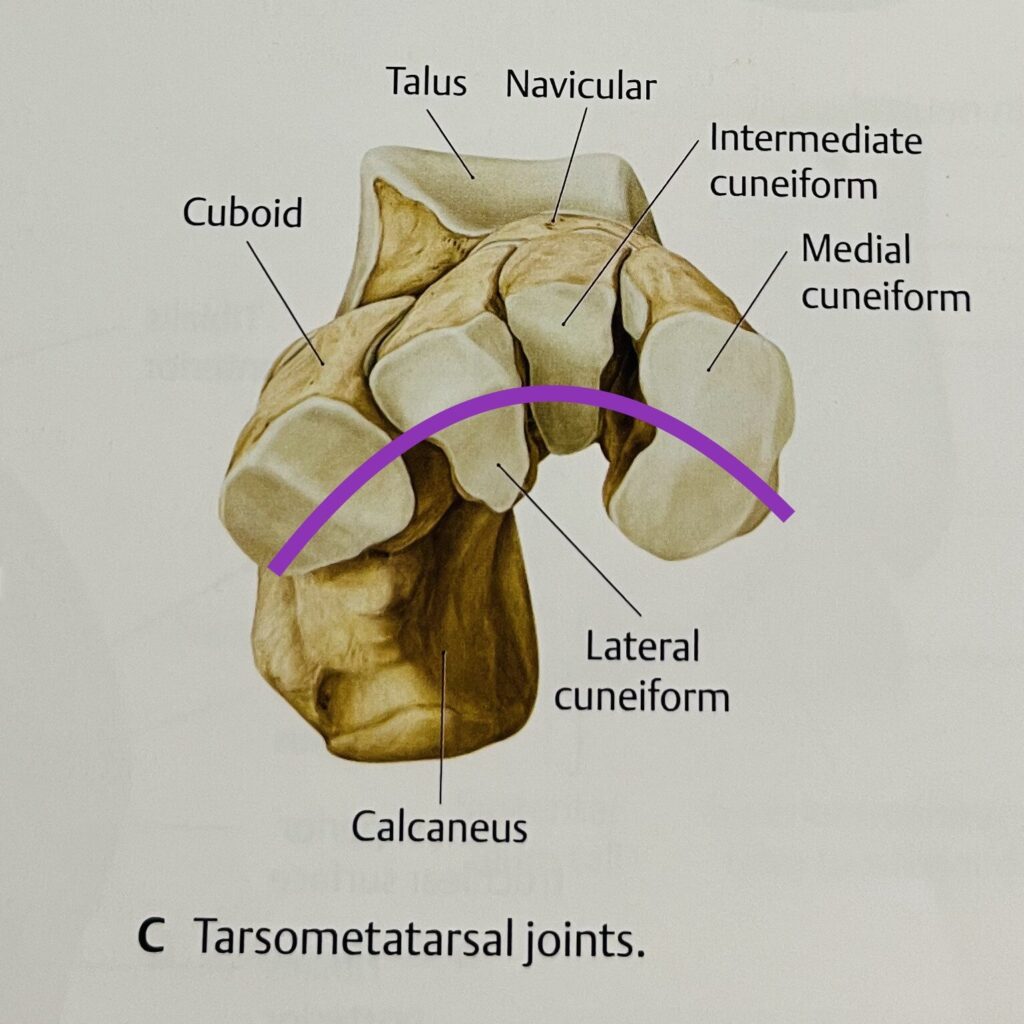

横アーチとは前足部のことを指す場合が一般的ですが、私は中足部の横アーチも非常に重要だと思っています

赤い線が前足部の横アーチ、紫の線が中足部の横アーチ

正面から見た図がこちら↓

中足部の横アーチが適切に機能していないと前足部の横アーチも機能低下が起きると考えています(その理由は次回の記事で書く予定です)

ここからは中足部の横アーチの構造とそれを支える筋群を見ていきたいと思います

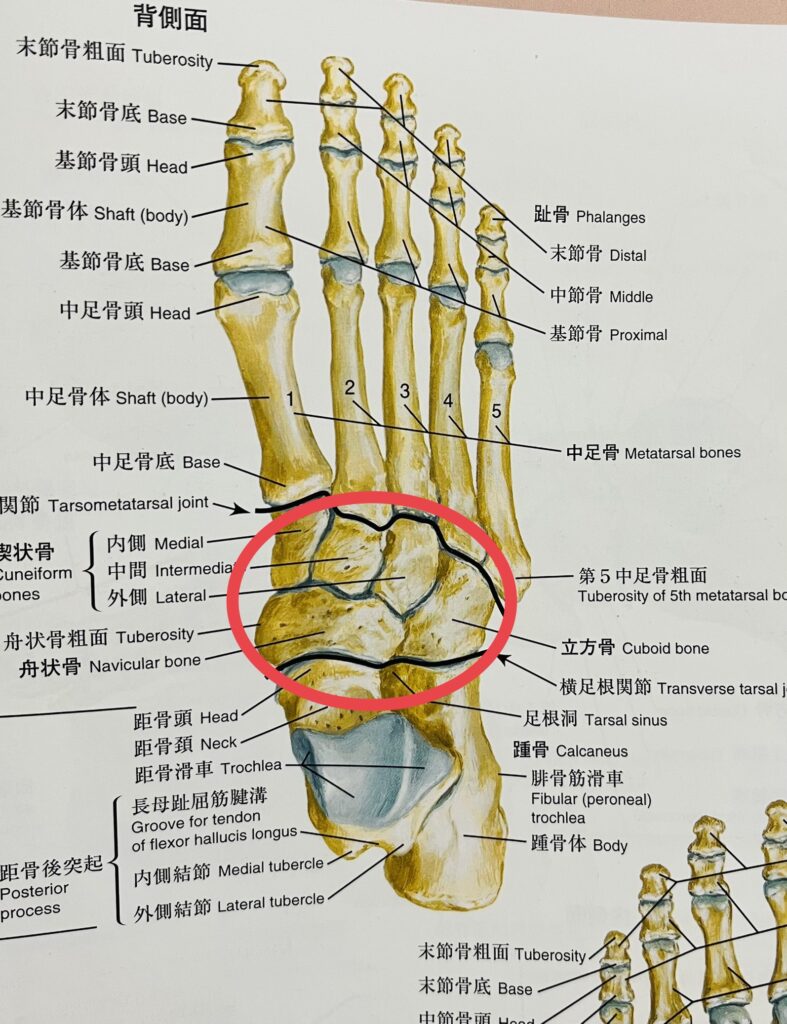

中足部の構造:アーチ橋

中足部の骨の構造って『アーチ橋』と非常に似ています

アーチ状の橋の方が上からの重さに対して(人の場合は体重など)、まっすぐの橋よりも耐えやすいそうです

このように見ると中足部はアーチ橋の様にアーチ状になっているのがわかります

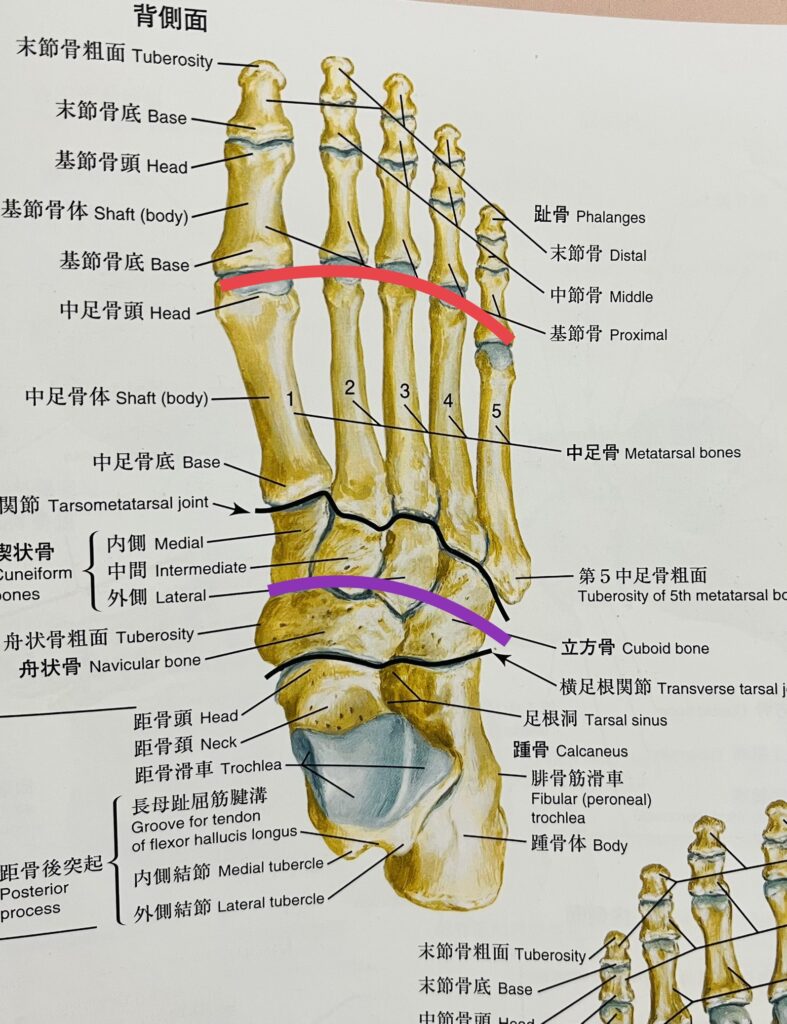

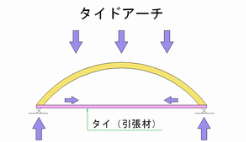

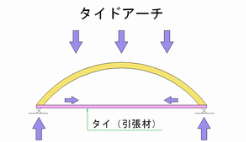

タイドアーチ:後脛骨筋と長腓骨筋

先ほどアーチ橋の形状を見ましたが、アーチ橋にもいくつか種類があります。

その中でも人の中足部の機能と似ているのはタイドアーチと呼ばれるものです。

タイドアーチとはアーチの端の支点同士が引っ張り合うような素材が装着されたものを言います。

タイドアーチは支点同士を引っ張りあう事でアーチ構造を保つサポートをしていますが、人の中足部の横アーチでもこの『支点同士を引っ張りあう』機能を担うものがあります。

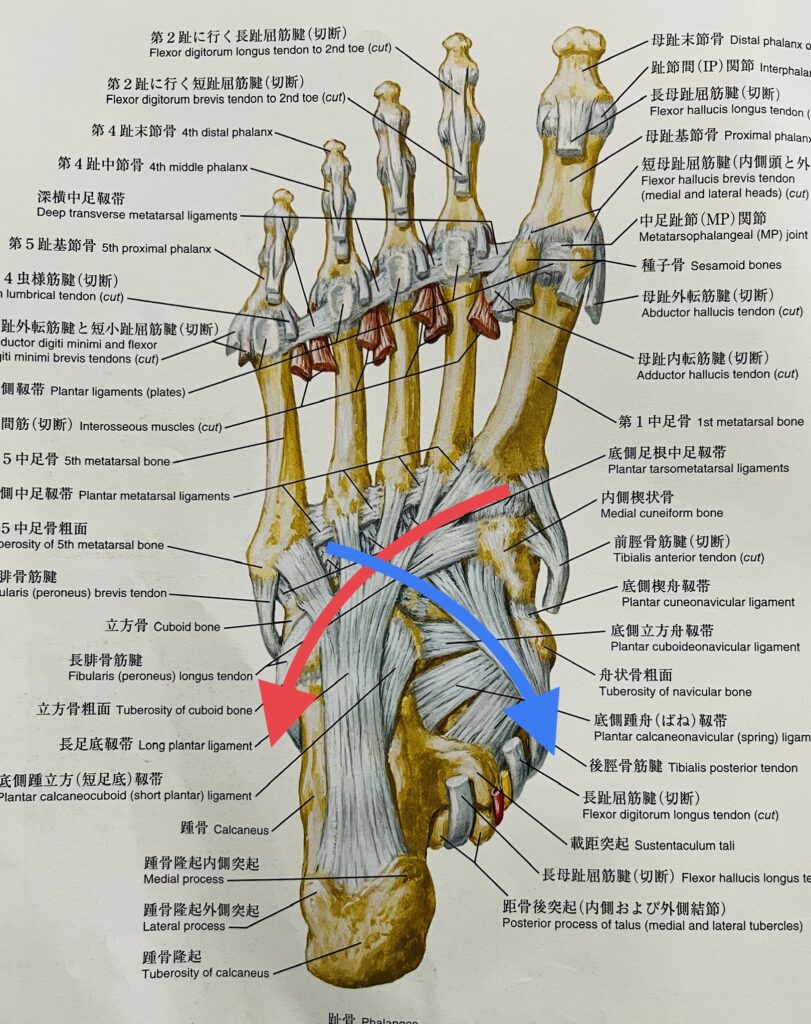

それが後脛骨筋と長腓骨筋です。

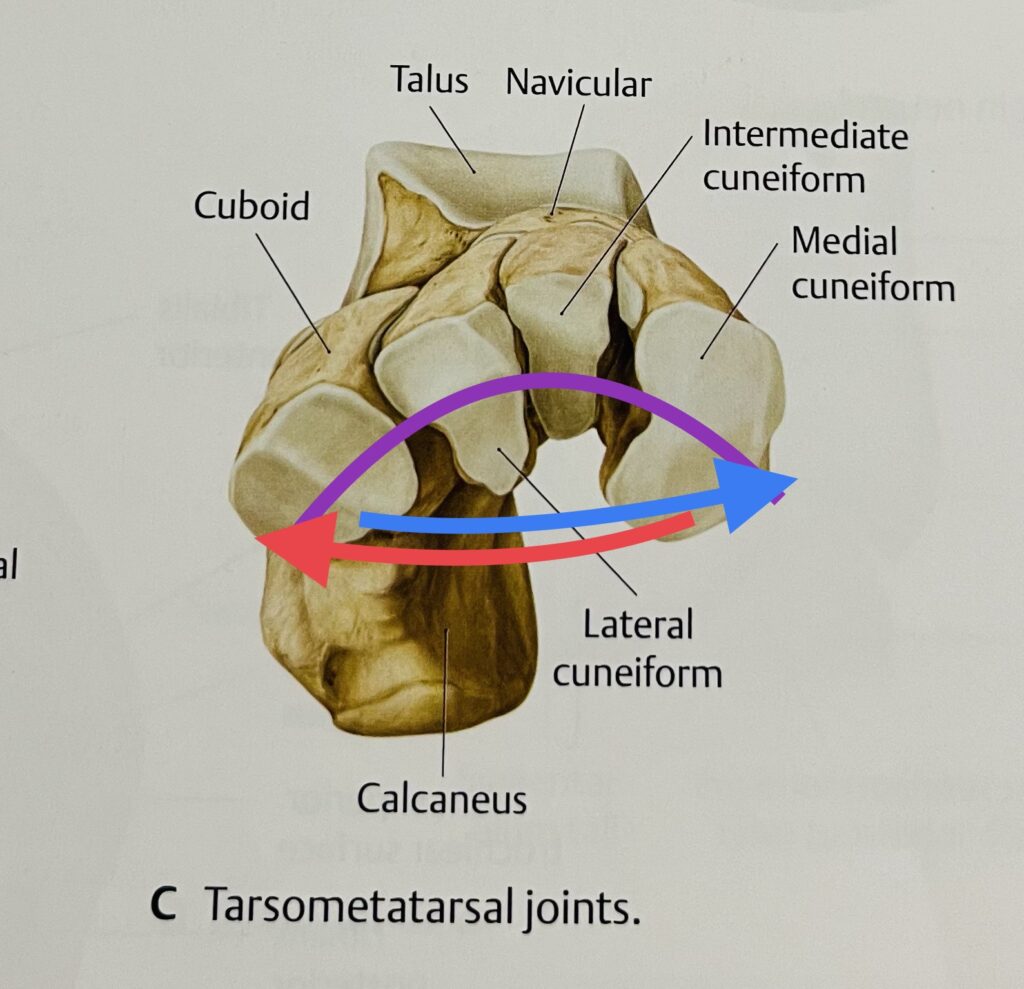

赤い線が長腓骨筋が引っ張る方向(付着部は内側楔状骨、第1中足骨底)

青い線が後脛骨筋が引っ張る方向(付着部は舟状骨、立方骨、楔状骨(内側、中間、外側)、第2〜4中足骨底)

後脛骨筋(青い線)は足の内側から回り込み立方骨まで、長腓骨筋(赤い線)は外側から回り込み内側楔状骨まで届きます

つまり後脛骨筋は中足部を外→内で引っ張り、長腓骨筋は中足部を内→外で引っ張る事で中足部にタイドアーチを形成しています

中足部の横アーチが崩れると

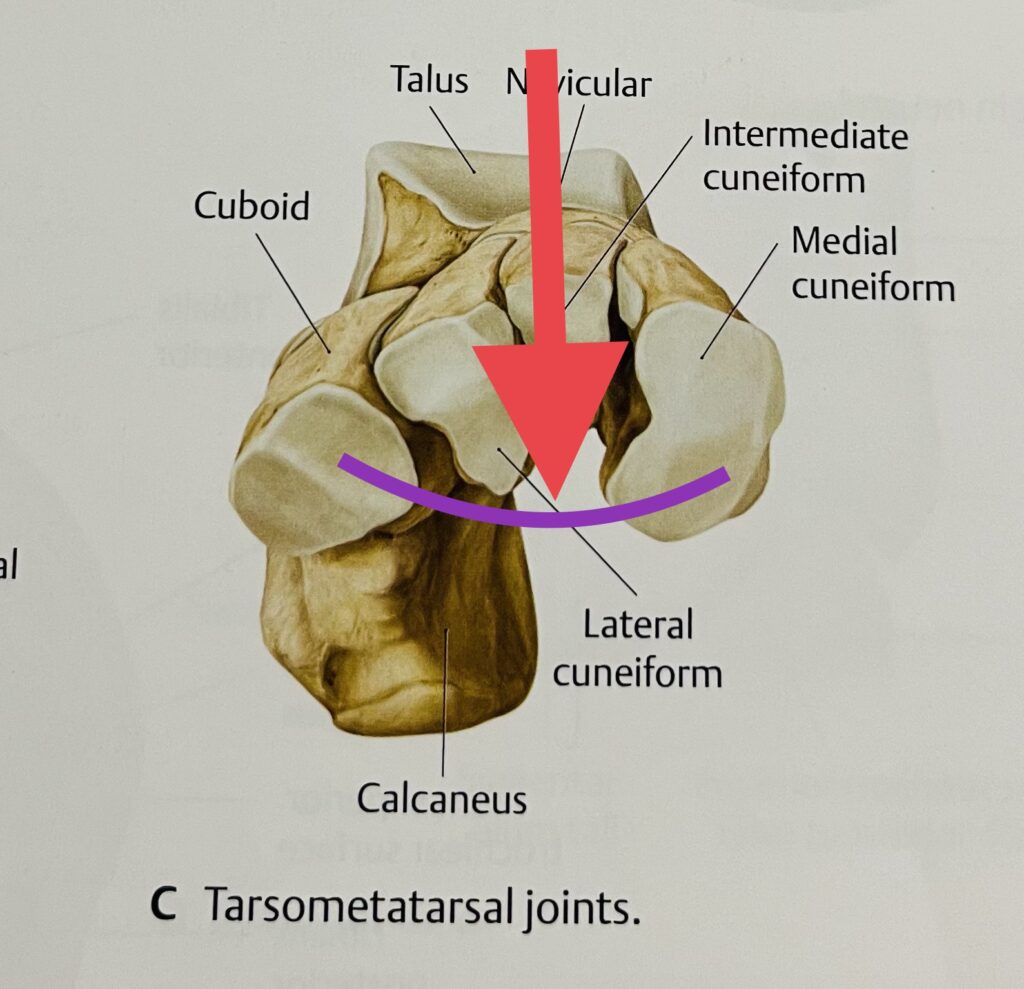

アーチ橋も中足部のタイドアーチ構造も、基本的には上からの重さに効率良く耐えられるようにアーチ状になっています(橋であればその上を通る人や車の重さ、中足部であれば自分の体重や衝撃など)

ただし中足部の場合は後脛骨筋と長腓骨筋という筋肉で引っ張り合う必要があり、この筋肉での作用がうまくいかないとアーチが変形してしまう可能性があります

上からの圧(赤矢印)に耐えられず、アーチが変形してしまうイメージ図

中足部の横アーチが保てないと上からの重さに耐えられず、たとえば歩く際に前足部への体重移動がスムーズにいかない等の機能低下が起こります。

また前足部の横アーチの要となる母趾内転筋は中足部の横アーチがしっかりしていないとうまく機能出来ないので、前足部への悪影響も考えられます。

この辺りは次回の投稿で書いていきます

参照資料

2 Wikipedia:Tibialis Posterior

今回のオススメ書籍

毎回解剖学に関わるおすすめ書籍を1冊紹介しています📗

コメント