はじめに

・内側広筋は膝を安定させる為に非常に重要!

・内転筋に力を入れると内側広筋が力が入りやすくなる

・その理由は内側大腿筋間中隔ではないか!

内側広筋(ないそくこうきん)とは膝の内側にある筋肉ですが、膝の痛みや腫れなどがあると力が入りにくい状態になる場合が多いです

この部分に力が入らないと歩いたり立ったりした時に膝が安定せず、さらなる膝の痛みや腫れにつながる恐れがあります

特に膝の手術をした後はこの内側広筋が非常に弱くなってしまうので、この部位をしっかりと鍛える必要があります

内側広筋を鍛えるのは膝の痛み予防やリハビリで非常に重要!

でも力の入れ方がわからない時も多い😅

そんな内側広筋ですが、「この部位を鍛える!力を入れる!」と思ってもなかなか力が入らない場合があります

そんな時に内転筋に力を入れながら内側広筋に力を入れると、何もしない時よりも力が入る場合が多いです

この『力が入りやすくなる感覚』は結構多くの人が感じやすいのですが、これはなぜ起きるのでしょうか?

内転筋に力を入れると内側広筋にも力が入りやすくなる!

でもなんでだろう?

私はこれが起きる理由は『内側大腿筋間中隔』にあると思っています

今回の記事ではそれぞれの解剖学を見直しながら、内側広筋、内転筋群、内側大腿筋間中隔、これらの関係性を見ていきたいと思います

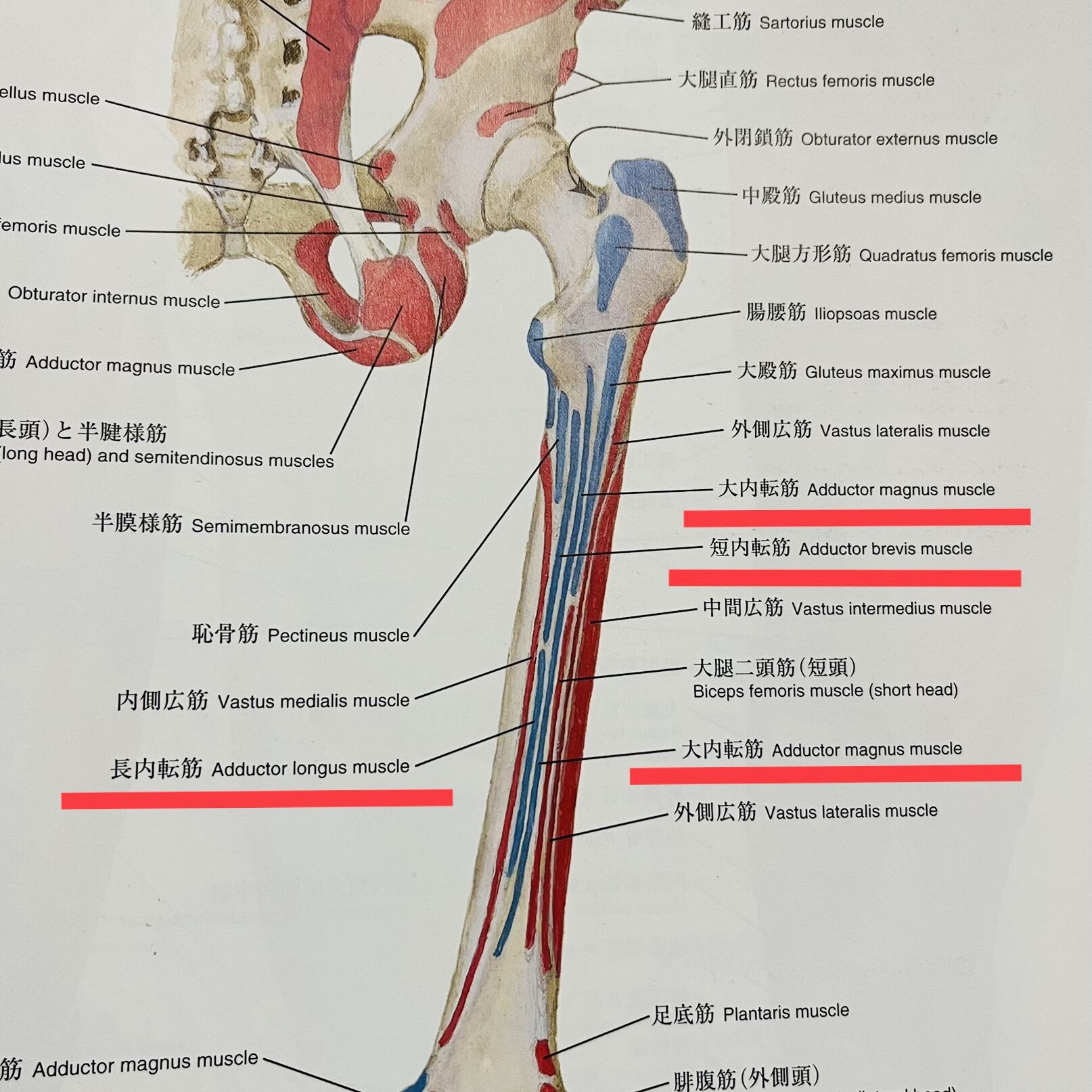

内側広筋の解剖学

内側広筋は膝の内側にある筋肉です。実はこの筋肉、前ももの筋肉ではありますがその付着部のほとんどは大腿骨の後面にあります。

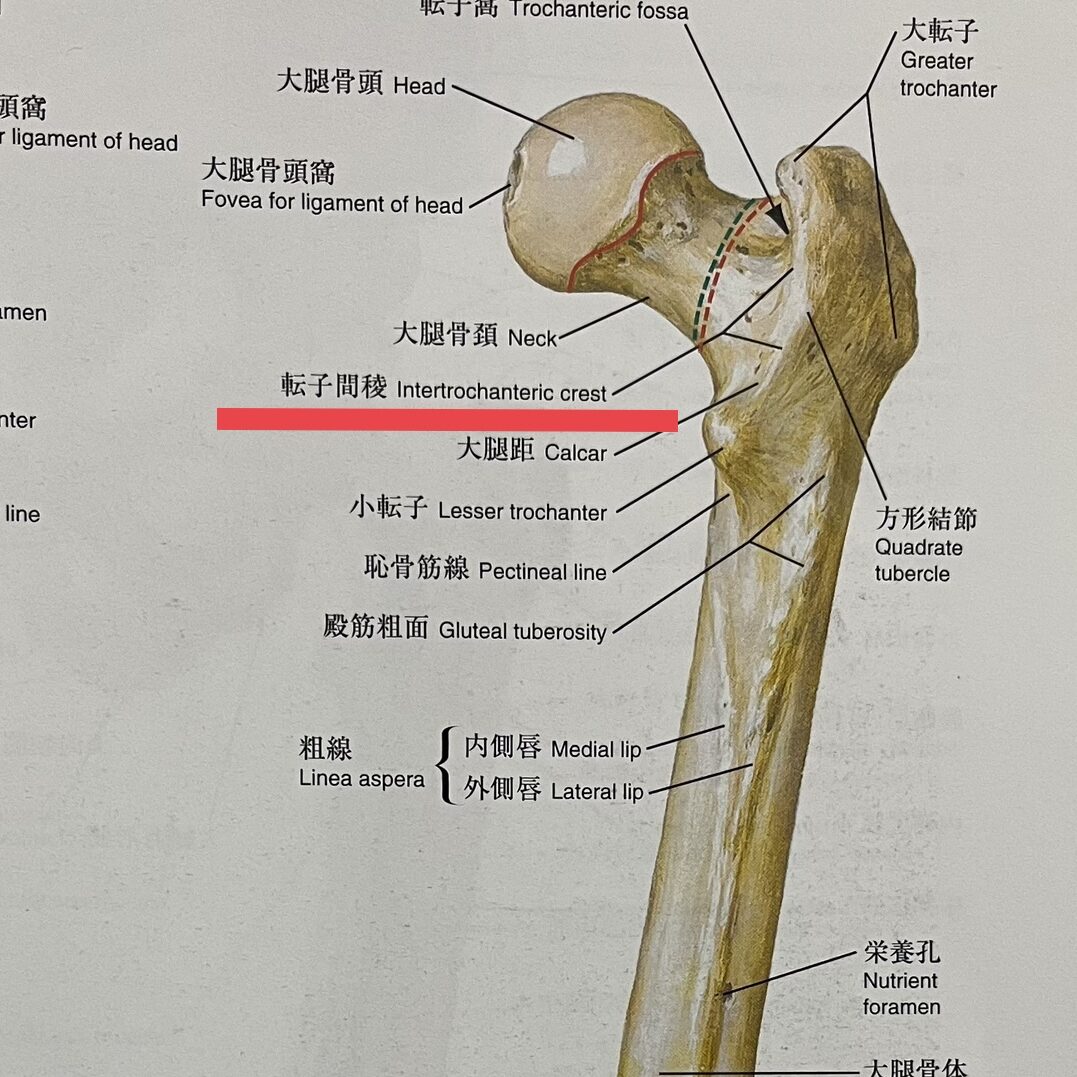

近位:転子間稜の前内側面、粗線、内側顆上線

遠位:膝蓋骨上内側面

(左図)転子間稜とは大腿骨の大転子と小転子の間の尾根のようになっている部分です

(右図)転子間稜の前内側面に内側広筋は付着しており、ちょうど右図のように大腿骨頭のすぐ下の赤い部分が付着部です

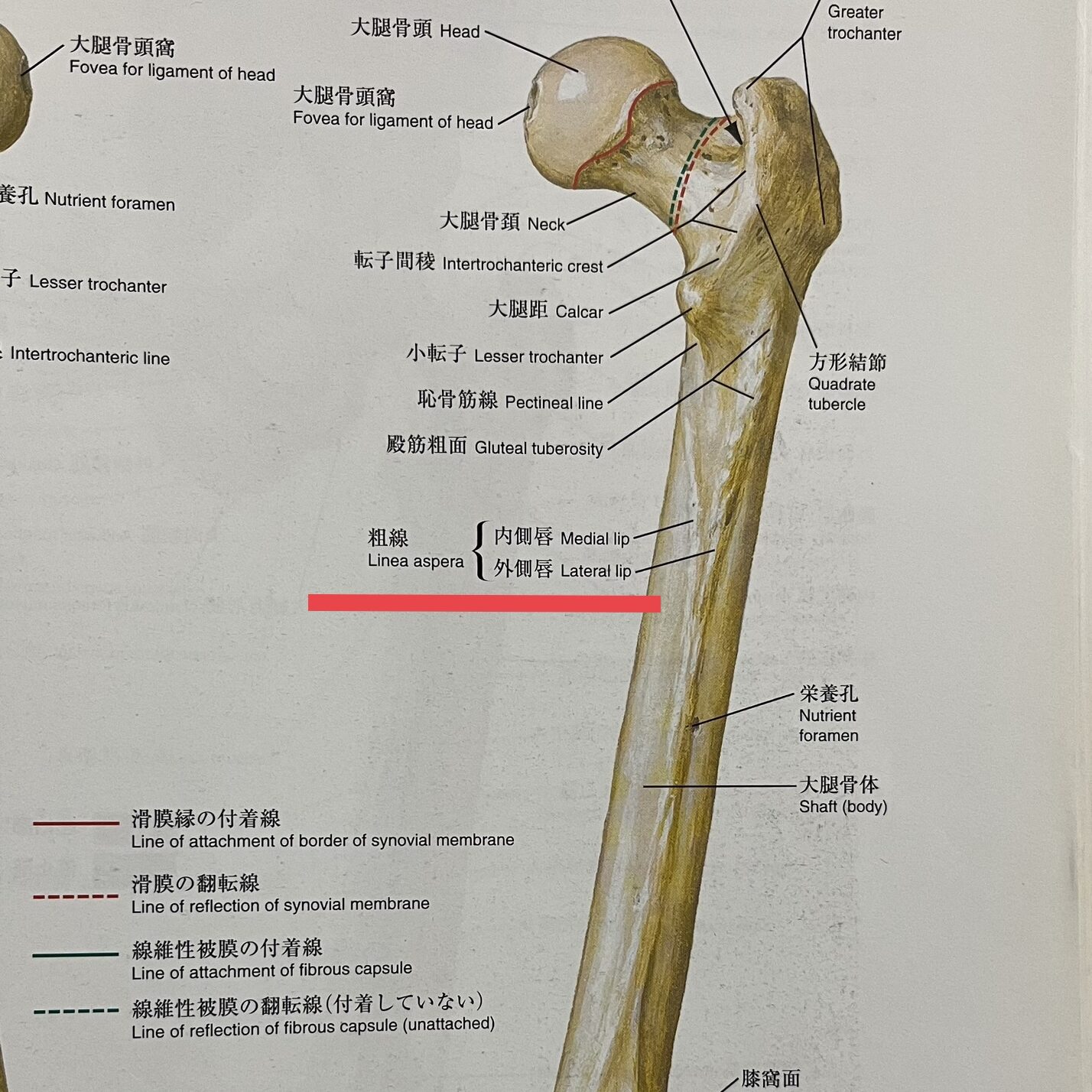

(左図)粗線とは左図にあるような大腿骨の後面にある部分です。粗線内側唇には大内転筋が付着しますので、おそらく内側広筋は内側唇の大内転筋付着部よりも僅かに内側に付着するかもしれません

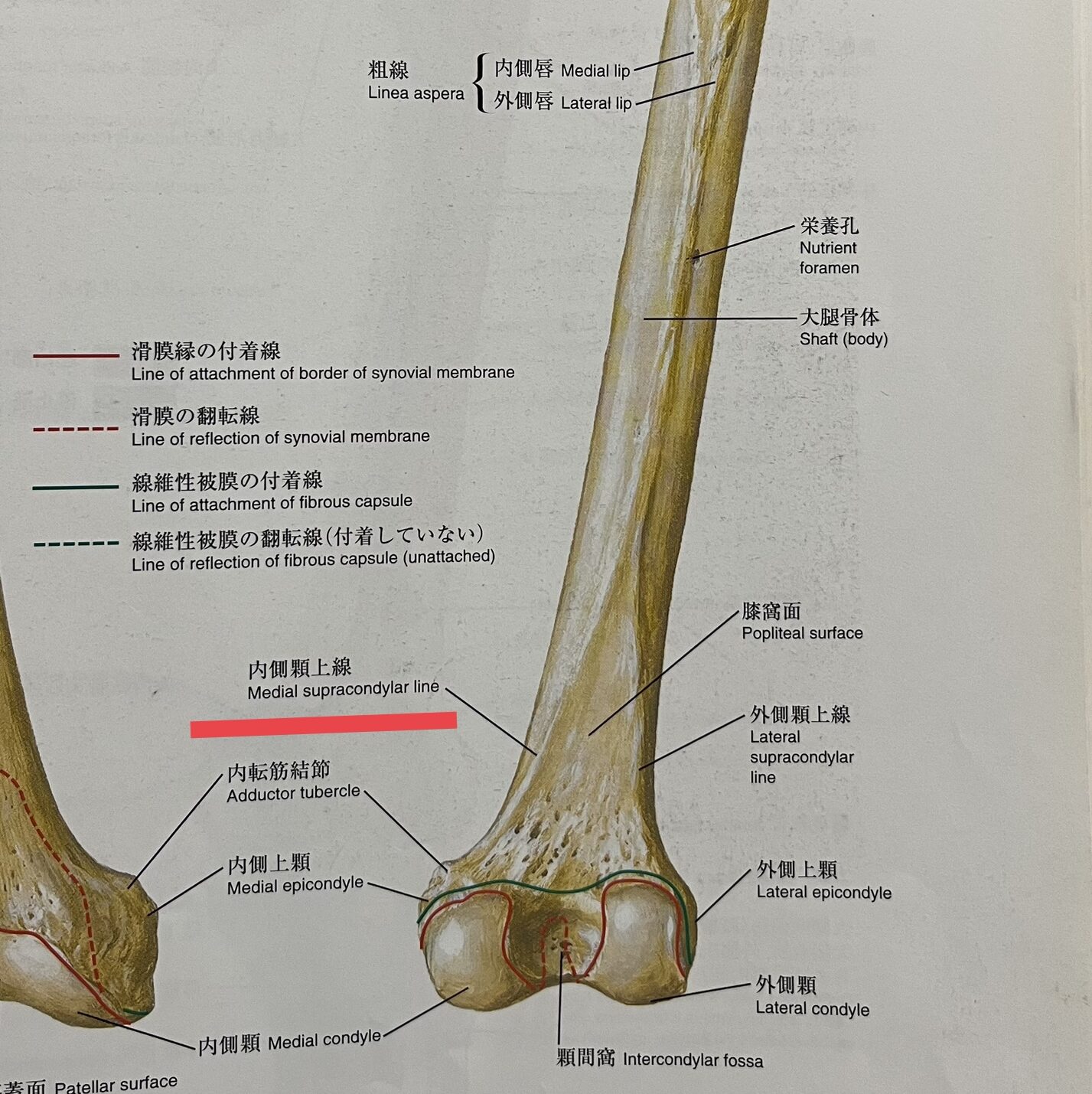

(右図)内側顆上線とは粗線を下降し内外側に別れた後にその内側の線を辿っていき大腿骨上顆に向かう部分です

内側広筋は大腿骨後面内側の赤く塗られた部分に付着します

こう見ると粗線にそって内側上顆に沿って付着しているのがよくわかります

内転筋群の解剖学をサラッとチェック

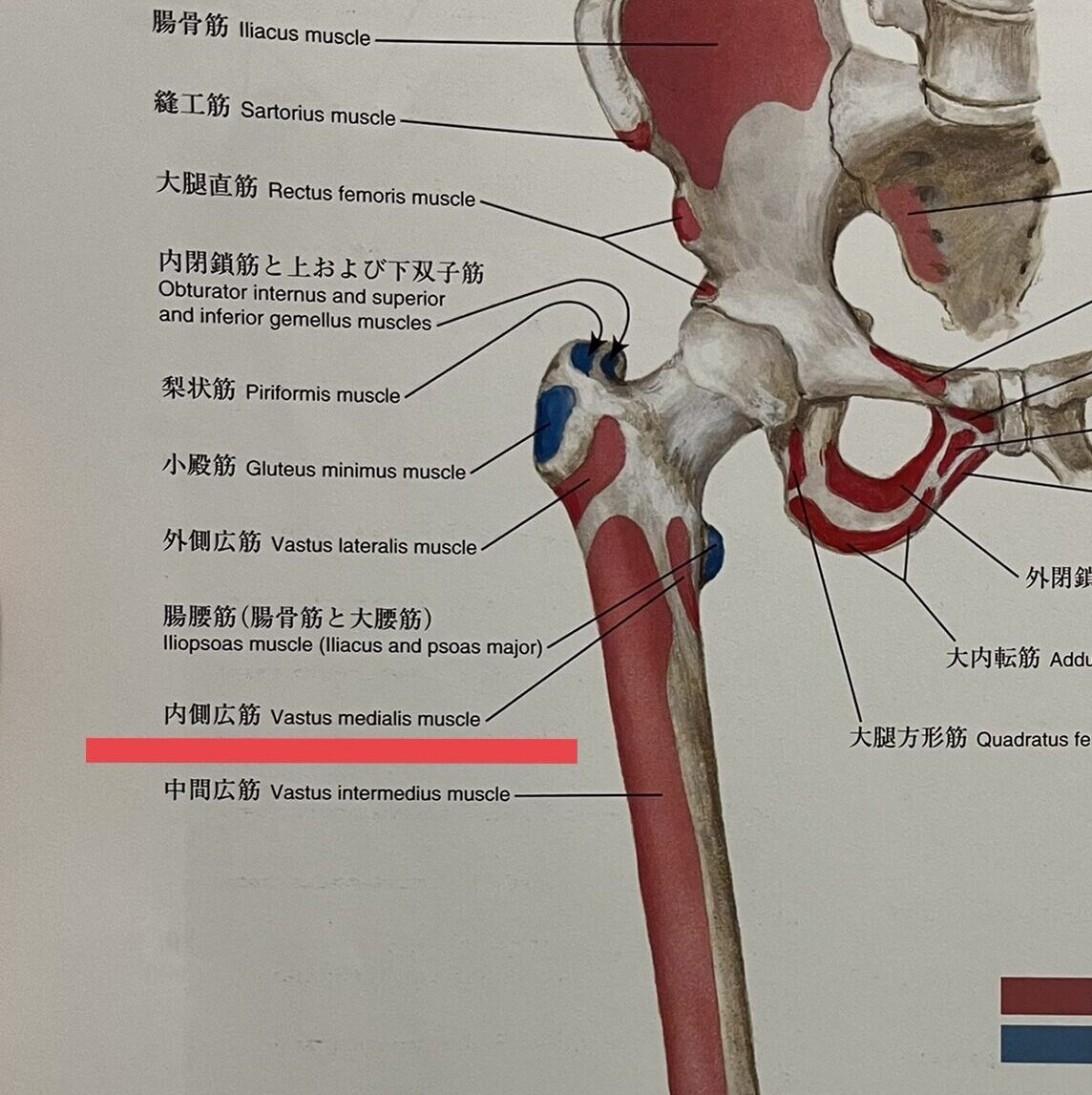

内転筋は大内転筋、小内転筋、長内転筋、短内転筋を一括りに表しています。この記事では遠位付着部である大腿骨後面の図だけチェックしていきます

大腿骨の後面は多くの筋肉が付着しているので、どの筋肉がどこに着いているのかはわかりずらいですが、ここでは「内側広筋の付着部よりも内転筋群の付着部は全て外側にある」とだけ覚えておいてください

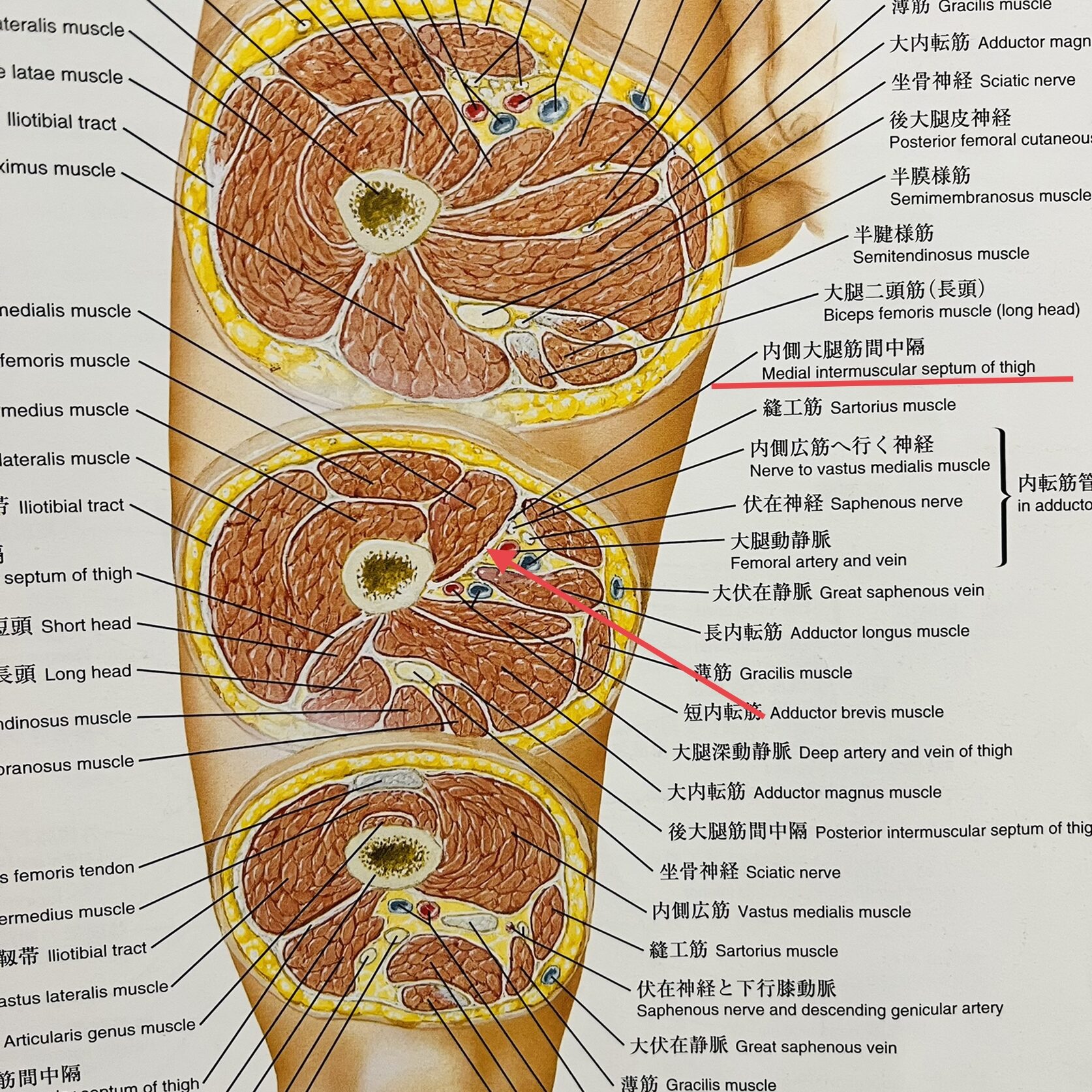

内側大腿筋間中隔とは?

内側大腿筋間中隔とは結合組織の名前で、『筋肉の仕切り版』のような役割を持っています。この仕切りによって筋肉が区画分け出来ているので、筋肉は効率良く滑走することが可能です

内側大腿筋間中隔は大雑把に膝の伸展筋群と股関節の内転筋群の区画分けをします

ですので位置として内側大腿筋間中隔を挟んで前方に内側広筋が、後方に内転筋群が位置します

またこの内側大腿筋間中隔は粗線内側唇に付着します

なぜ内転筋に力を入れると内側広筋に力が入りやすくなるのか?

ここまで内側広筋、内転筋群、内側大腿筋間中隔の解剖を見てきました。

ではなぜ内転筋に力を入れると内側広筋に力が入りやすくなるのでしょうか?

・内側広筋、内側大腿筋間中隔、内転筋群はそれぞれ隣り合う位置関係にある

・それゆえに内側広筋と内転筋群は内側大腿筋間中隔に”付着”しているとも考えられる

・内転筋群に力を入れることにより内側大腿筋間中隔が安定し、その安定した付着部を基に内側広筋が収縮することで『内側広筋に力が入りやすくなった』と感じるのではないか

参照資料

2 Wikipedia:Medial intermuscular septum of thigh

今回のおすすめ書籍

1つのブログ記事で1冊おすすめの本を紹介しています📕

コメント