はじめに

こんにちわ😄

今回は「距骨下関節(きょこつかかんせつ)の動き」についてまとめていこうと思います

距骨下関節とは距骨と踵骨の間の関節ですが、関節の位置や構造の詳細は下の記事でまとめていますのでそちらもご覧ください

距骨下関節の動きを考える

「距骨下関節の動き」を考える前に「距骨下関節の構造」について再確認し、その上で「距骨下関節の構造だと、それはどう動くのか?」について考えたいと思います

構造

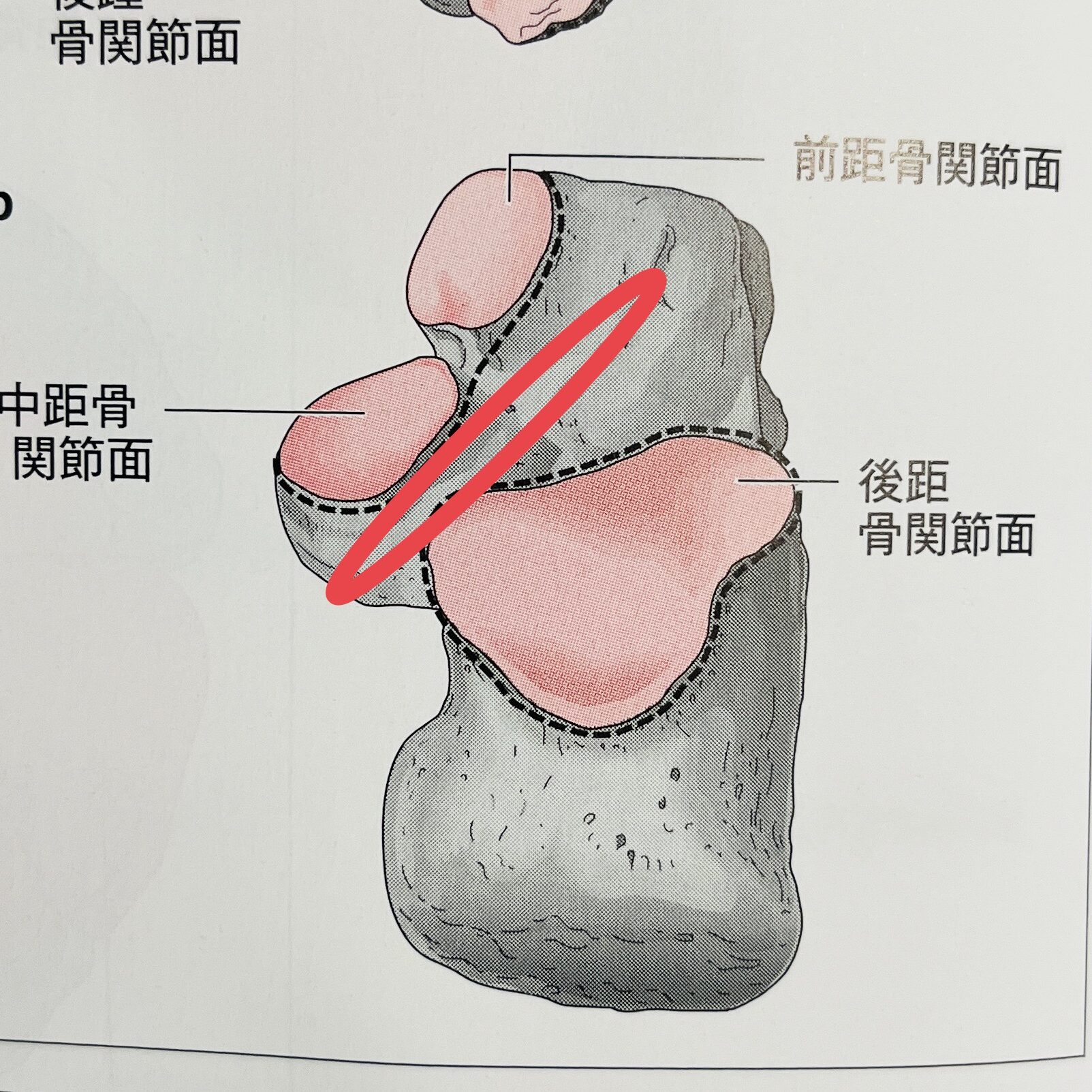

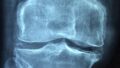

距骨下関節は「距骨の下面」と「踵骨の上面」が合わさって出来ています

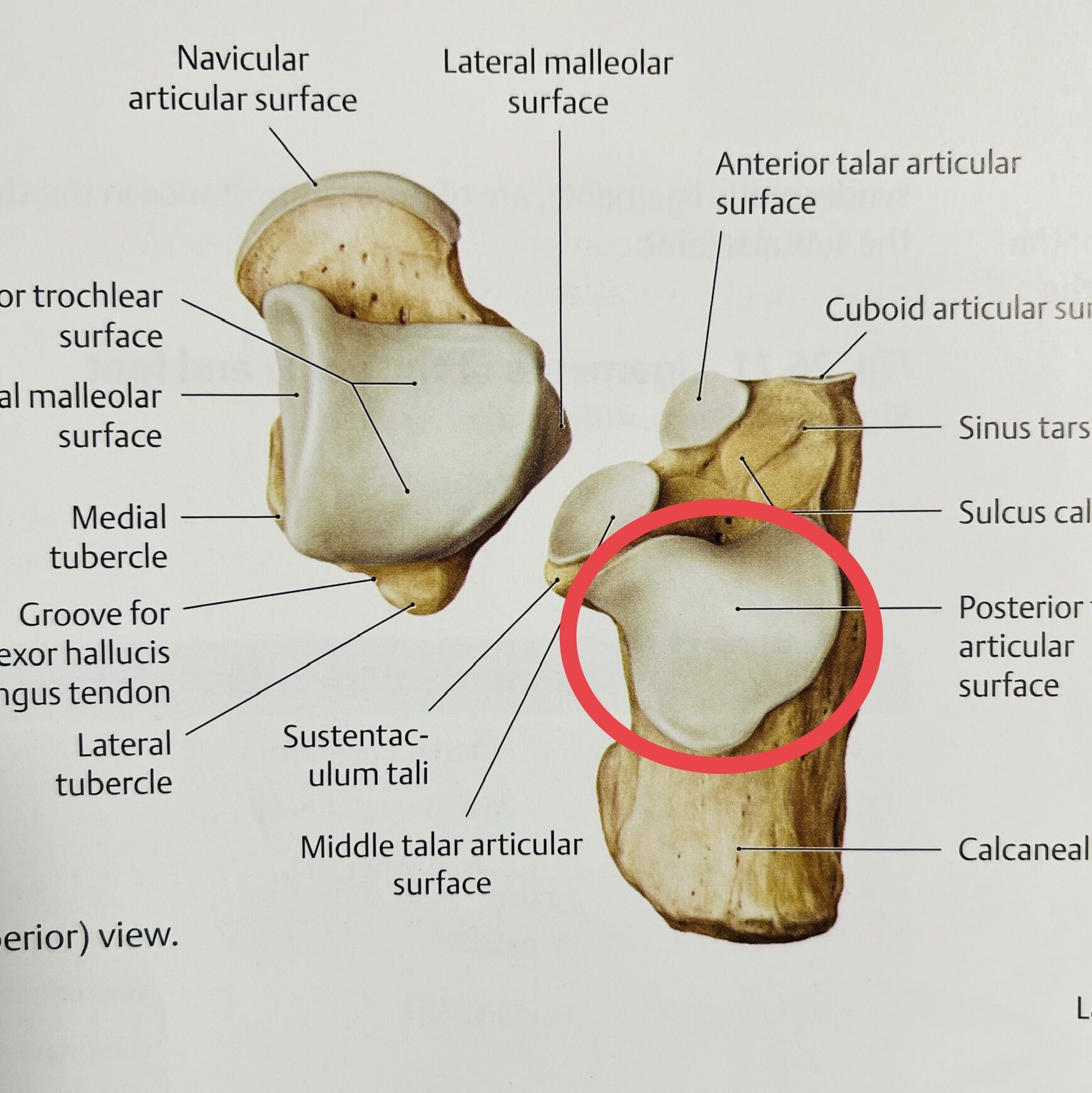

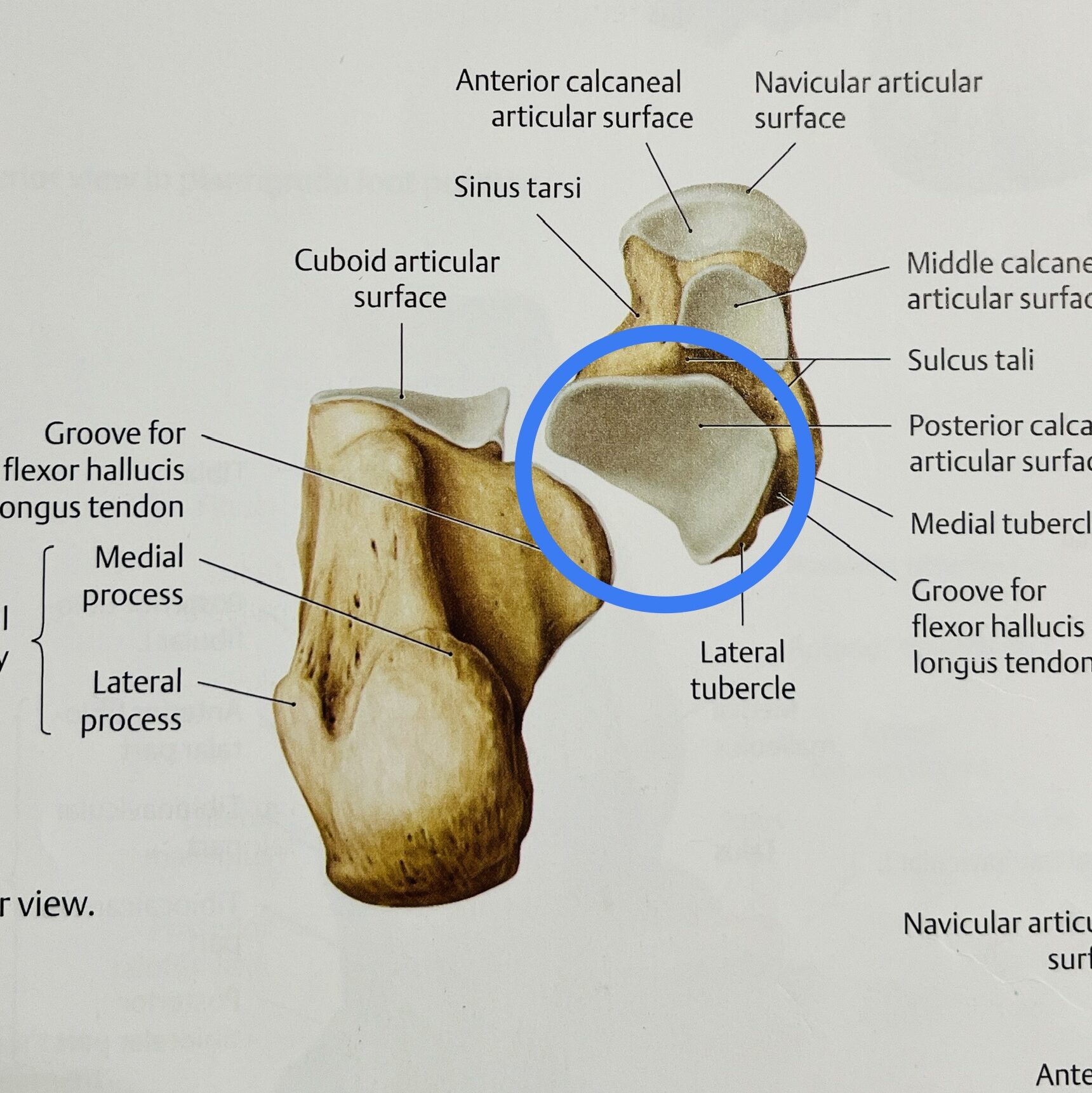

踵骨の後上方にある「後距骨関節面(赤丸)」と距骨の後下方にある「後踵骨関節面(青丸)」が距骨下関節を形成します

この写真からもわかるように関節面は踵骨側が『凸』、距骨側が『凹』に似た形状になっています

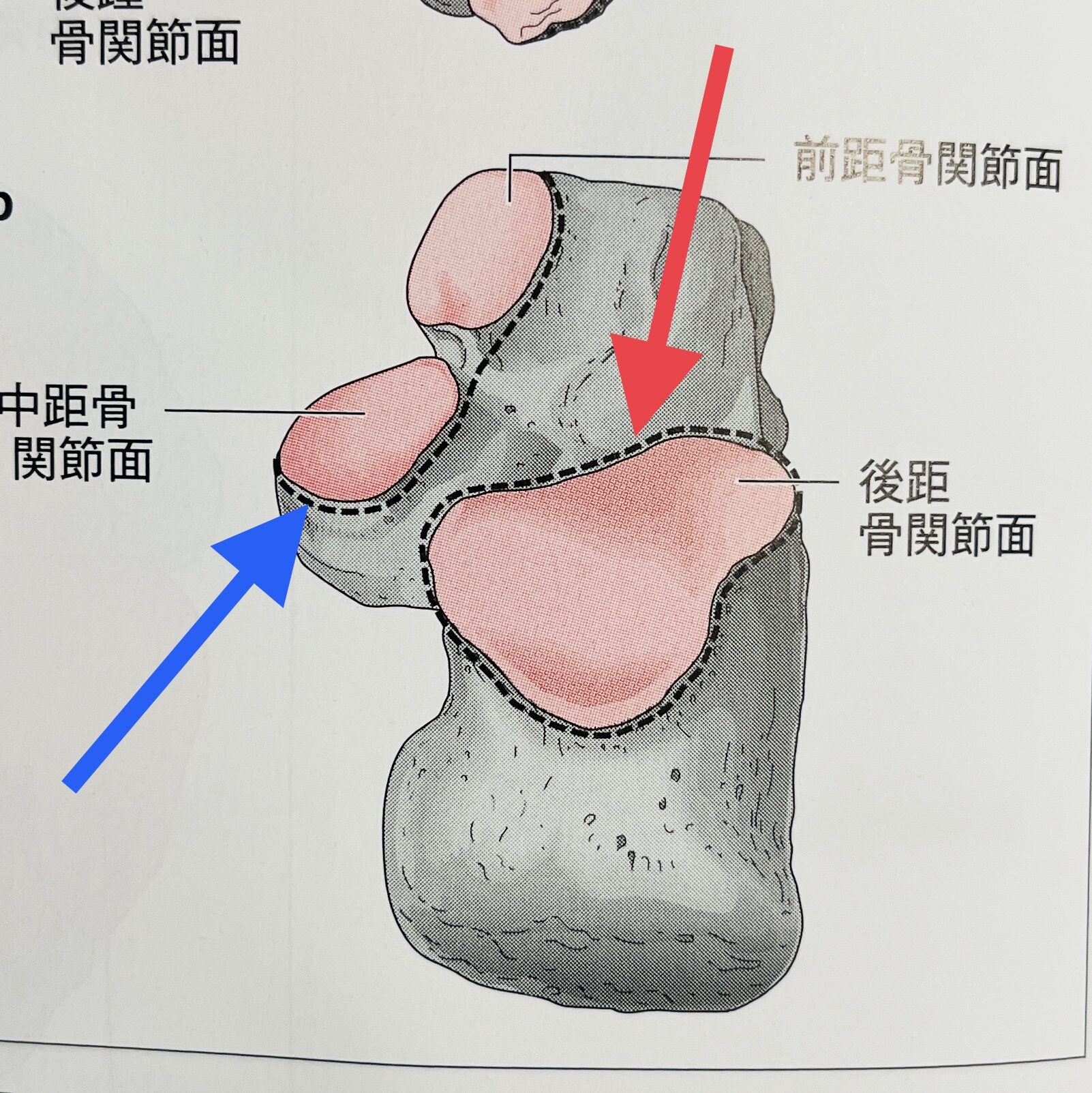

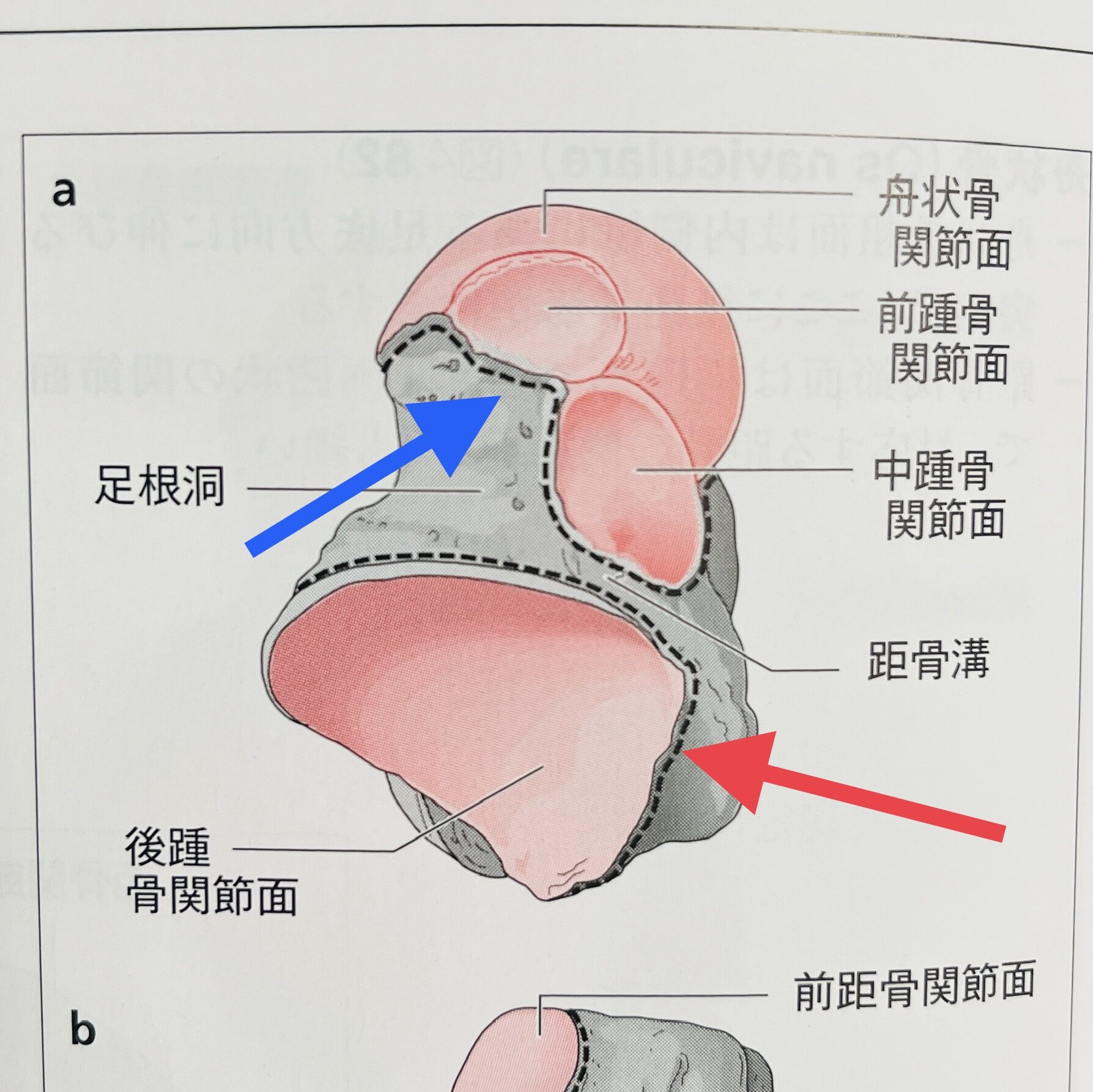

この写真は距骨下関節と距踵舟関節の関節包の付着部を示しています

赤矢印の先の黒線が距骨下関節の関節包付着部、青矢印の先の黒線が距踵舟関節の関節包付着部です

同じ「距骨と踵骨の間の関節」でありながら、「距骨下関節」と「距踵舟関節」はそれぞれ独立した関節包を持っています

ちなみに距骨と踵骨の間で距骨下関節と距踵舟関節に挟まれた部分は「足根管(赤丸部分)」と呼ばれ、そこには下伸筋支帯や足根管靱帯が付着し、「足根管」の外側の入口が「足根洞」です

動き

上の部分で見てきた距骨下関節の構造に基づき、距骨下関節の動きについて考えたいと思います

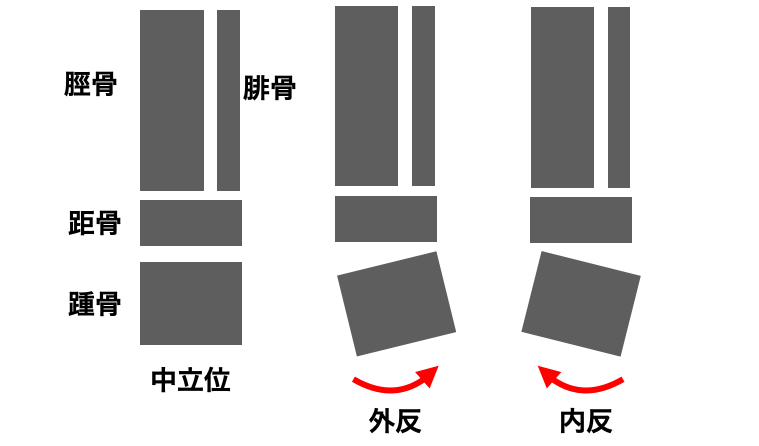

距骨下関節は教科書などでは内反(内返し:Inversion)と外反(外返し:Eversion)をするとされています

内反では踵骨が距骨に対して内側に反り、外反では踵骨が距骨に対して外側に反ります

| 内反 | 踵骨が距骨に対して内側に反る |

| 外反 | 踵骨が距骨に対して外側に反る |

このような骨同士の運動を「骨運動」と呼びます

ただし、関節が動く場合は「骨運動」の他にも「関節包内運動」が起こります

※同じ意味で「副運動」と呼ぶ場合もあるそうです

関節包内運動は関節の構造によって動き方が変わります

関節包内運動の動き方には法則があるのですが、ここではそれを省略して「距骨下関節の内反と外反時に起こる関節包内運動」を見ていこうと思います

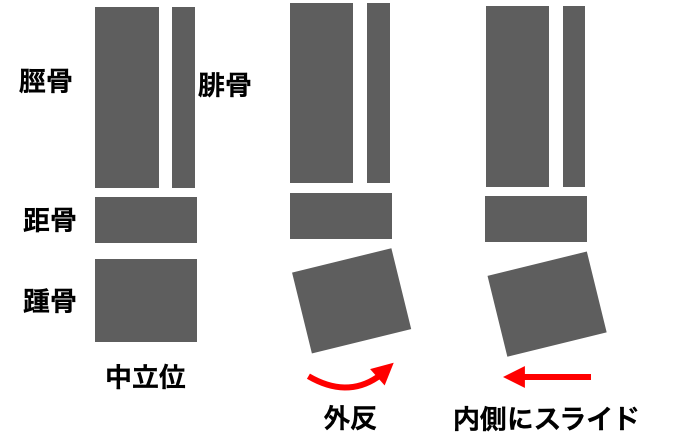

まずは内反時の関節包内運動から

踵骨と距骨の関節面の構造から考えると踵骨が距骨に対して内反する時には、それと同時に「踵骨が距骨に対して外側にスライド」する必要があります

そして外反時では内反時の反対の動きが起こります

踵骨が距骨に対して外反する時には、それと同時に「踵骨が距骨に対して内側にスライド」する必要があります

- 距骨下関節の外反には「踵骨が距骨に対して内側にスライドする」必要がありますが、この関節包内運動に制限があると「足関節の背屈制限」につながる場合があります

- この理由や他の足関節背屈制限の原因については違う記事でまとめようと思います

まとめ

今回のまとめです!

- 距骨下関節は踵骨後部の「後距骨関節面」と距骨後部の「後踵骨関節面」から形成される関節

- 主な動きは内反と外反

- 関節包内運動は「内反では踵骨が距骨に対して外側にスライド」、「外反では踵骨が距骨に対して内側にスライド」すると考えられる

参照資料

今日のおすすめ書籍

毎回解剖学に関わるおすすめ書籍をご紹介しています!

コメント