こんにちわ😄

今回は肩甲挙筋の起始と停止、そして肩甲挙筋がねじれている理由について考えていこうと思います

肩甲挙筋:起始と停止、ねじれている理由の考察

起始と停止

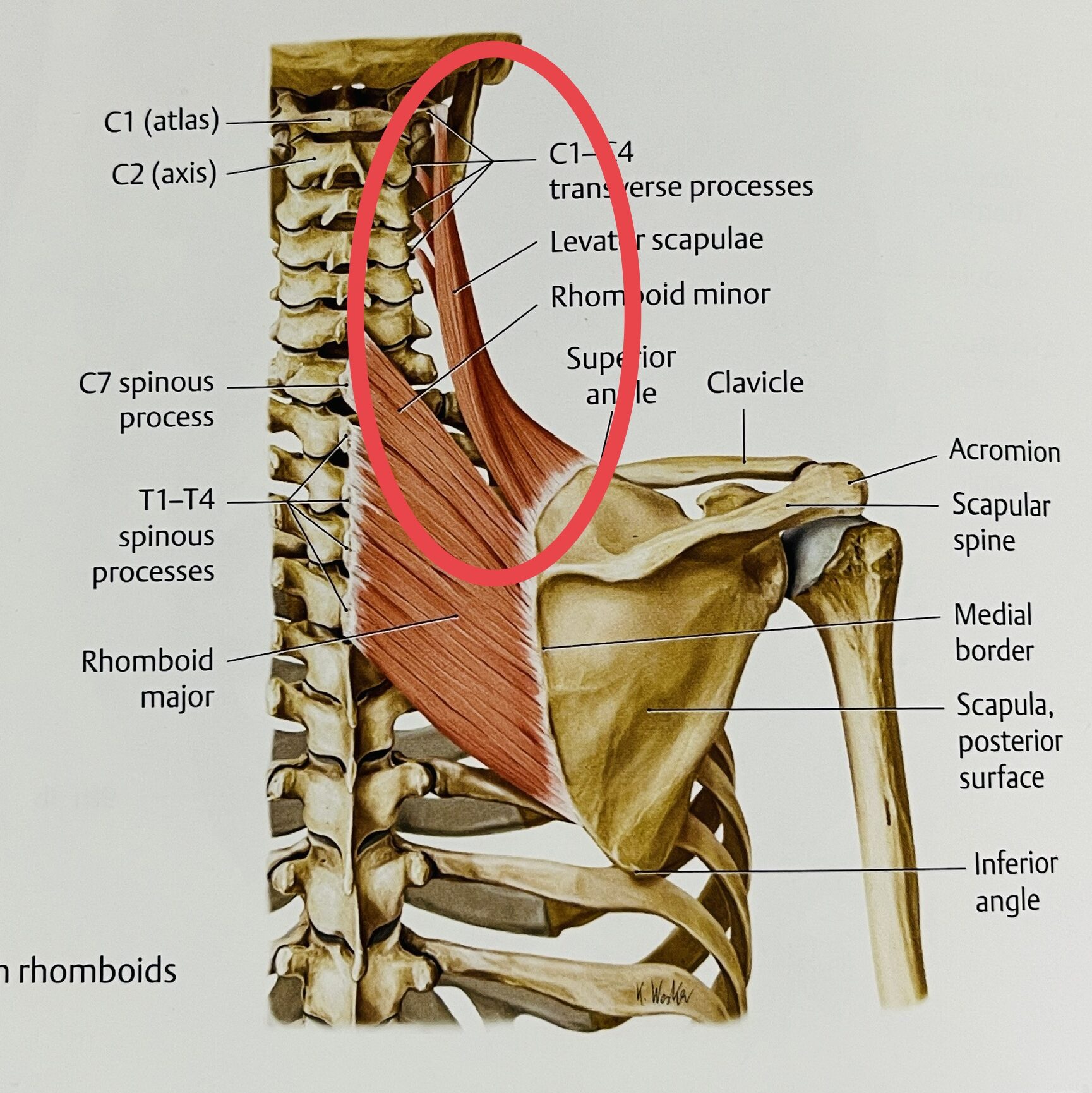

まずは肩甲挙筋の起始、そして停止を見ていきます

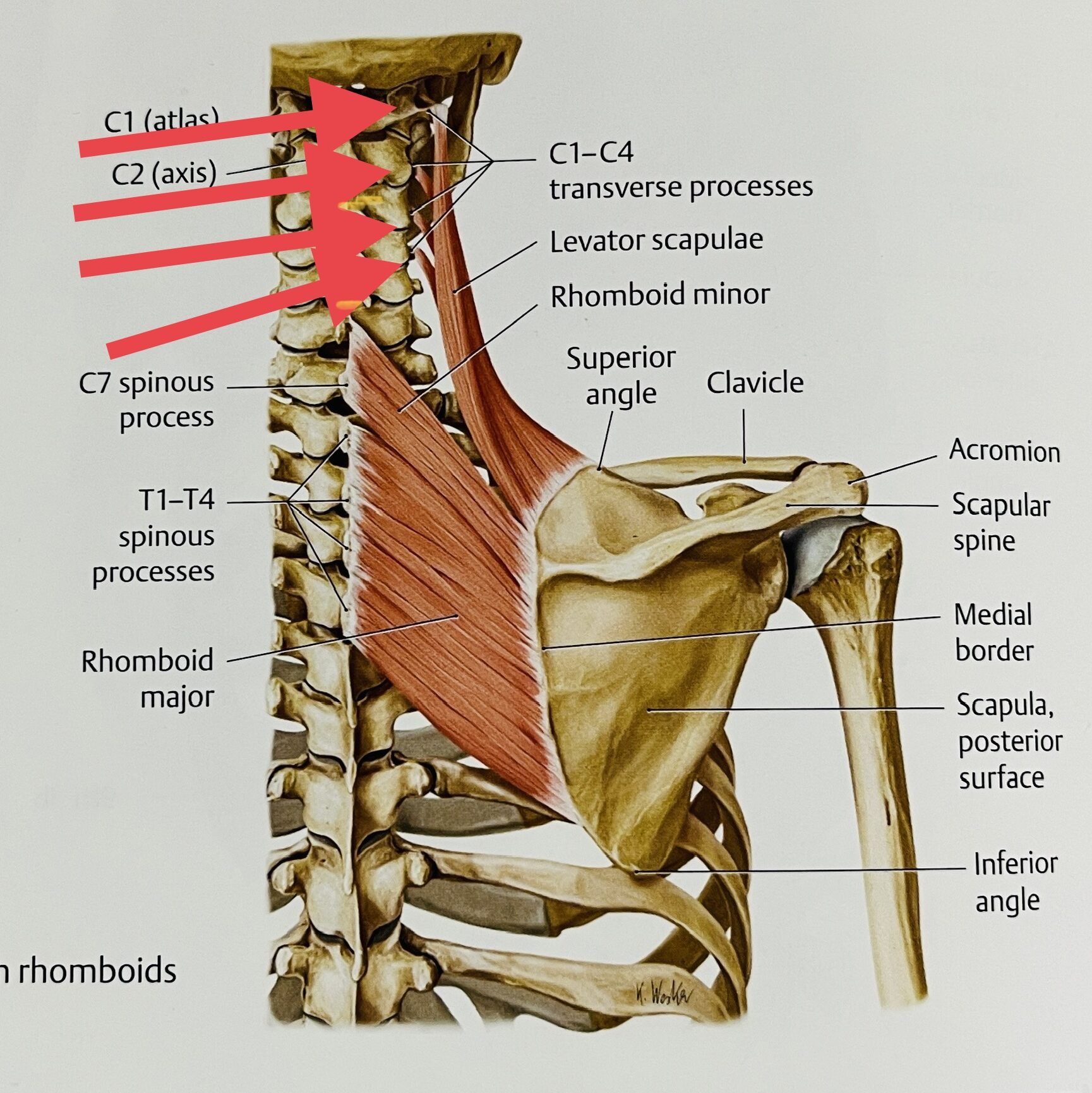

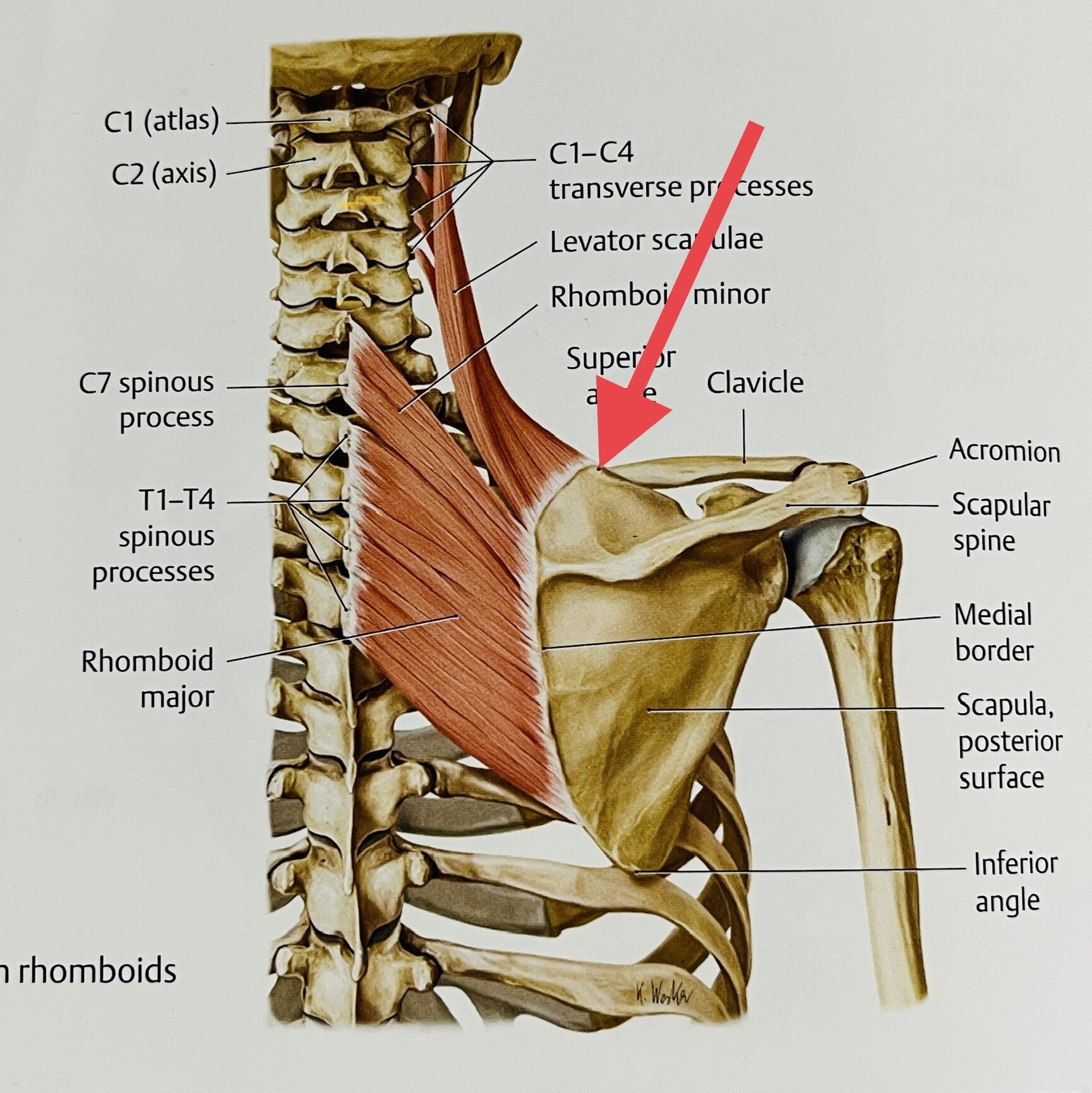

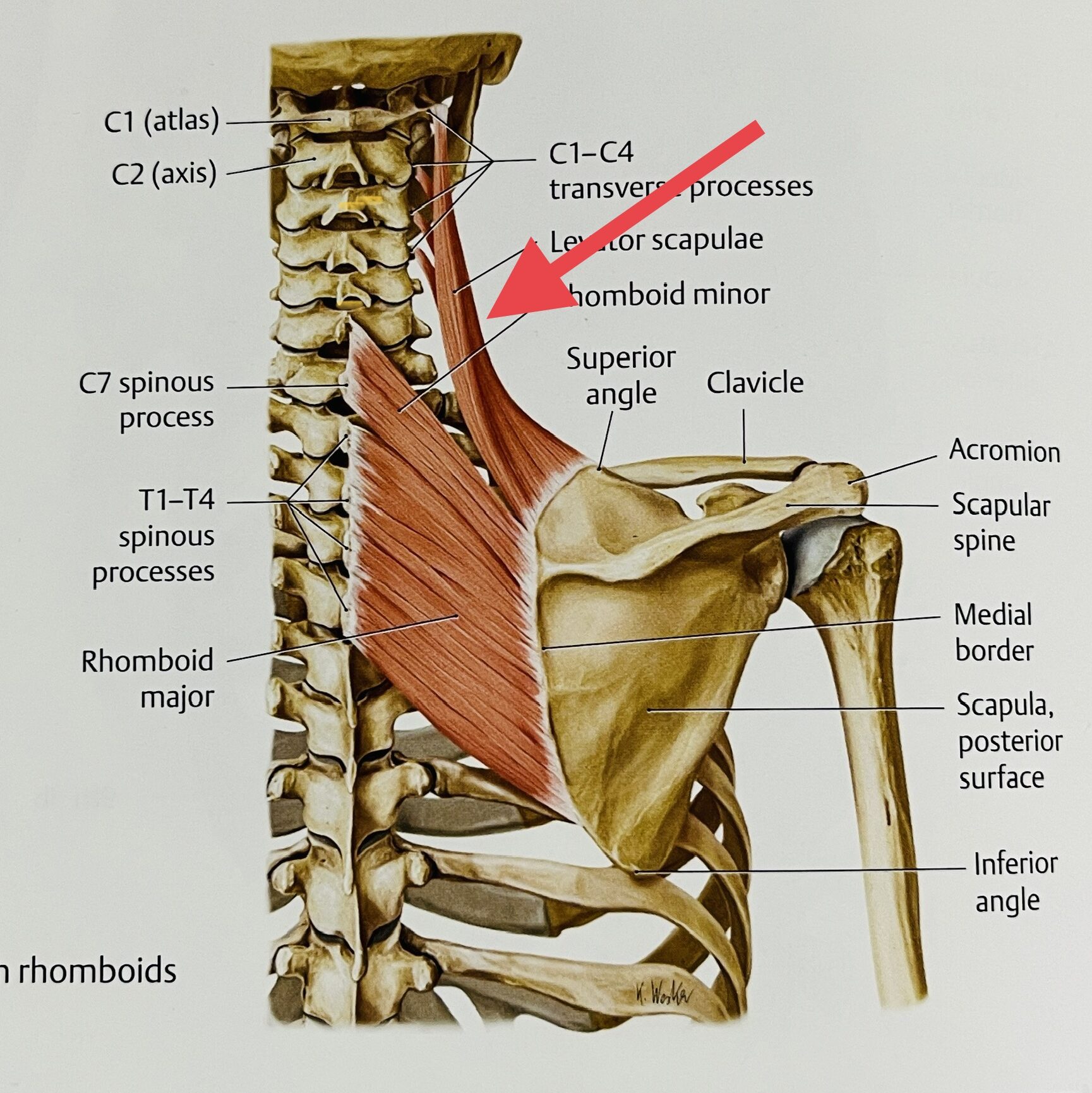

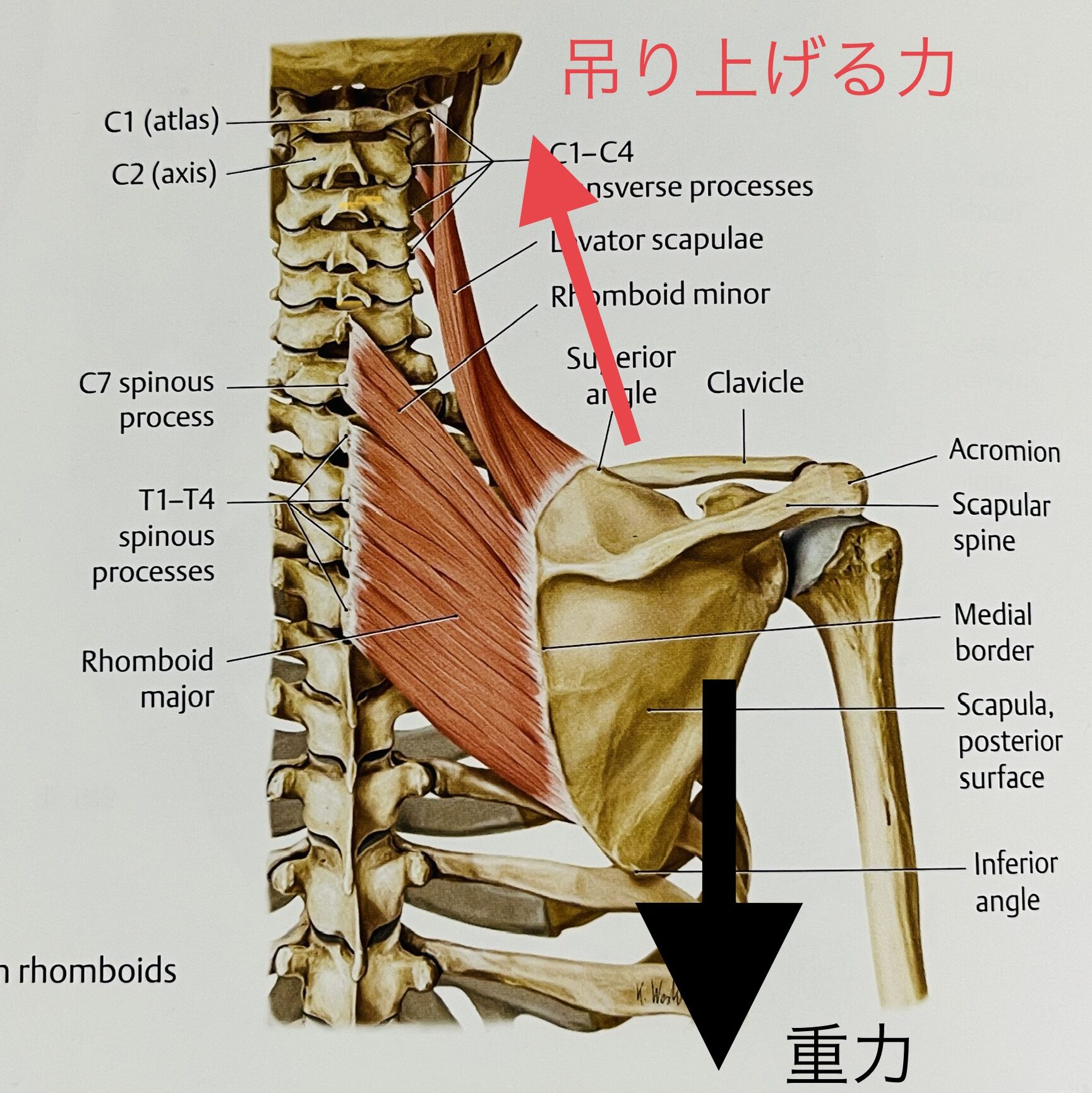

肩甲挙筋の起始は「頚椎」です

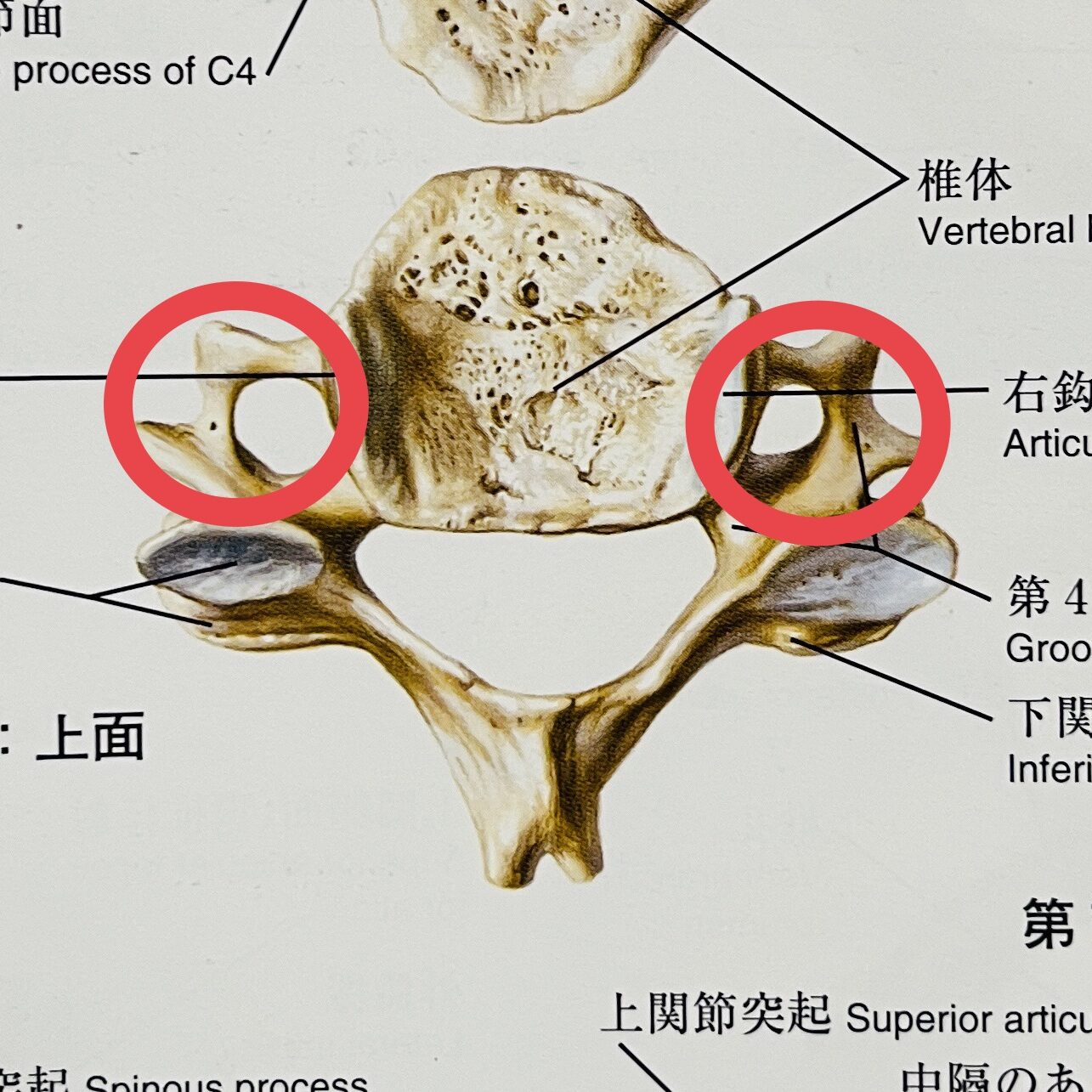

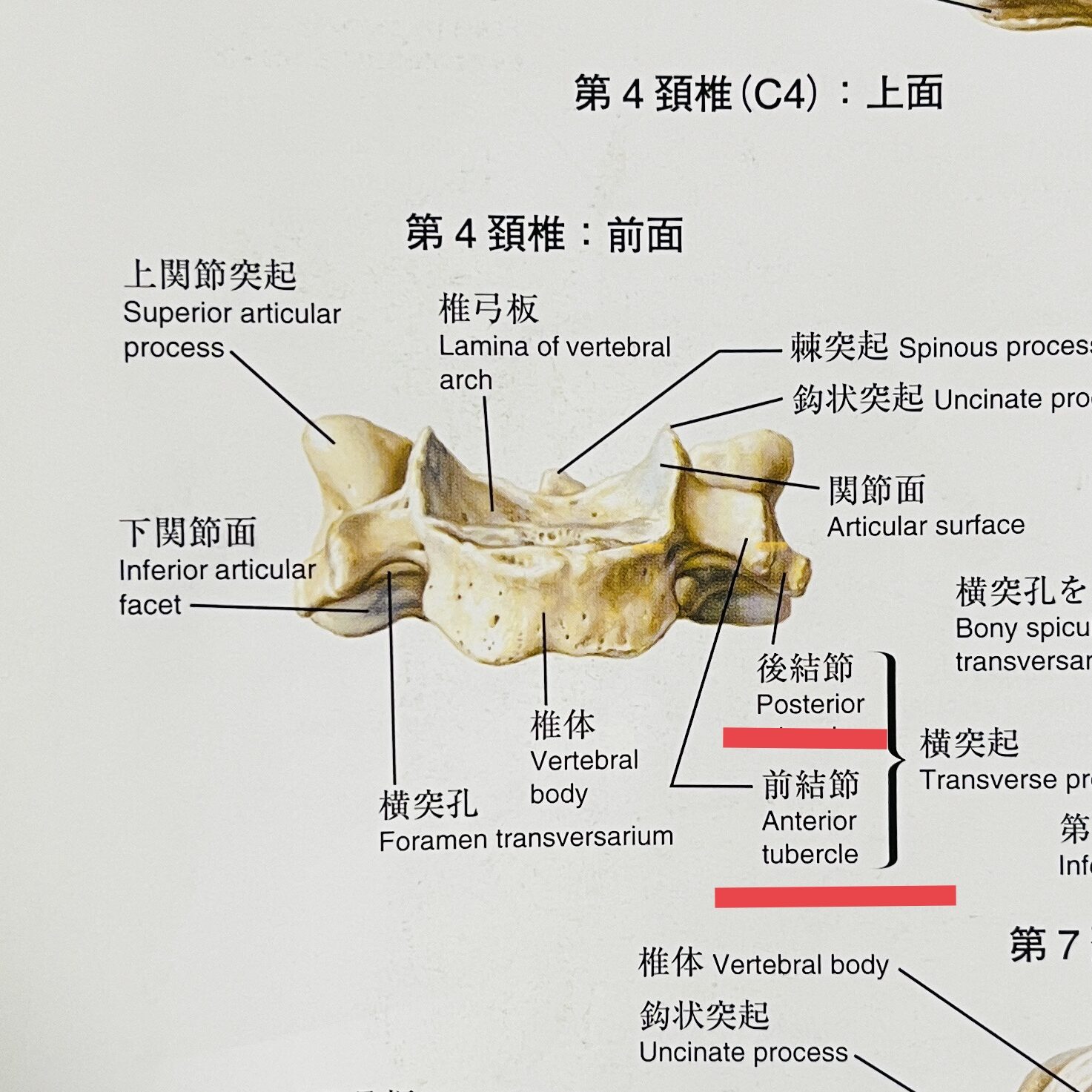

頚椎の中でも第1〜4頚椎(C1-4)の横突起に付着します

より詳細に見ると横突起には前結節と後結節がありますが、肩甲挙筋は横突起の後結節に付着します

ちなみに横突起に付着する筋肉のまとめ記事を書いていますので、ぜひそちらもご覧ください👇

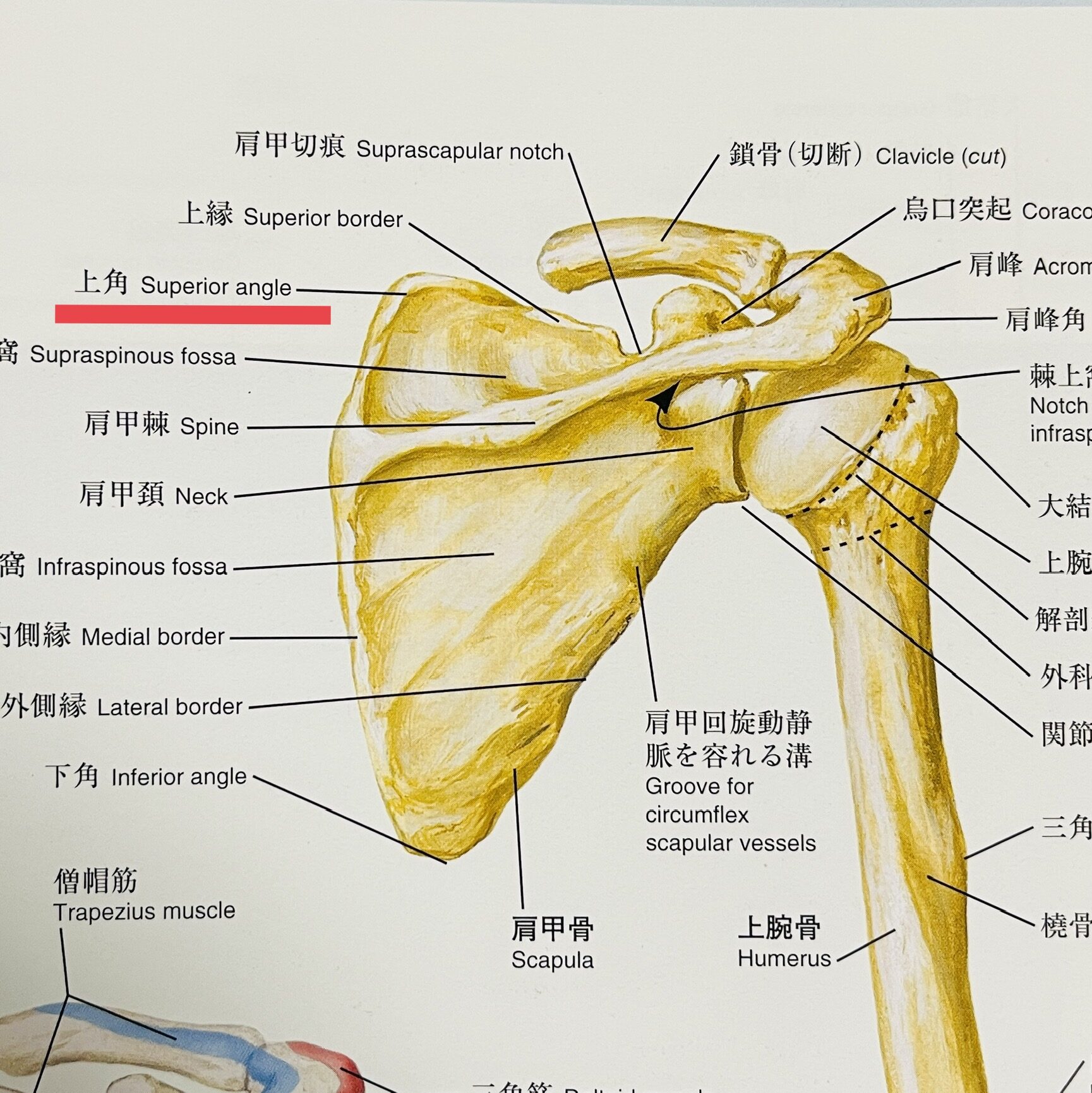

次に肩甲挙筋の停止部をみていきます

肩甲挙筋の停止は「肩甲骨」です

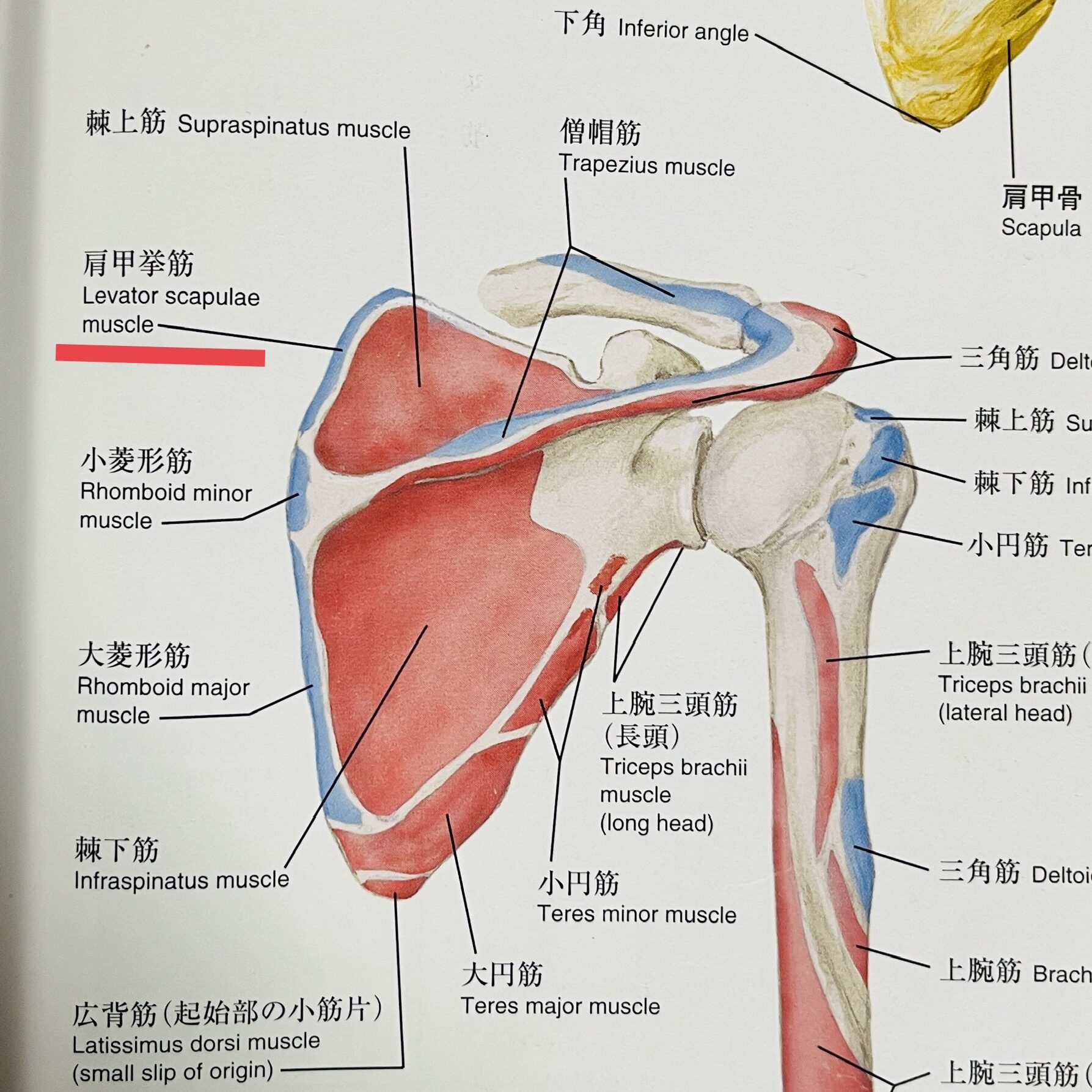

この肩甲骨の上内側部にある「上角」に付着します

右の写真から分かる様に、肩甲挙筋は棘上筋のすぐ内側、小菱形筋のすぐ上方に付着します

以上をまとめると

- 起始:第1〜4横突起の後結節

- 停止:肩甲骨の上角

肩甲挙筋がねじれている理由の考察

肩甲挙筋の起始と停止がわかったところで肩甲挙筋の形を見ていくと、停止部付近で筋肉がねじれていることがわかります

このような「ねじれ構造」になっている筋肉は他には広背筋や大胸筋、また腓腹筋やヒラメ筋も多少ねじれる様な形になっています

ただ、この肩甲挙筋の「ねじれ構造」はなぜこういった形になっているのでしょうか?

個人的に「肩甲挙筋のねじれ構造の理由」を考察してみましたので、以下にまとめます

<肩甲挙筋のねじれ構造の理由:考察>

- ねじれることで強度を高める為

- 四足歩行から二足歩行へ進化した為

これらの考察を1つずつ解説していきます

ねじれることで強度を高めている

上で見た様に肩甲挙筋は頚椎と肩甲骨を繋げていますが、頚椎を支点にして肩甲骨をぶら下げているという見方も出来ます

ぶら下がっている肩甲骨には常に重力によって下方に引っ張られる力が働きます

ですので肩甲骨を釣り上げている肩甲挙筋にも同じ様にずっと下方への力、つまりは肩甲挙筋を伸ばそうとする力がかかります

肩甲挙筋は常時収縮をすることでこの重力による伸長力に抵抗しますが、筋肉の収縮にはエネルギーがかかり効率が悪いです

そこで重力による伸長力に対抗する1つの策が筋肉をねじることの可能性があります

この図の様に「真っ直ぐなタオル」と「ねじったタオル」では、タオルの素材は変わっていないものの、「ねじったタオル」の方が伸びにくくなります

これと同じ現象が肩甲挙筋にも起きているのではないかと考えています

ねじれることで重力による下方への伸長力に対し筋肉自体の素材や構造を変えずに「抵抗力」を上げ、効率的に肩甲骨を吊り下げていることも考えられます

四足歩行から二足歩行へ進化した為

肩甲挙筋がねじれている理由として、「四足歩行から二足歩行へ進化したから」という理由もよく聞くところです

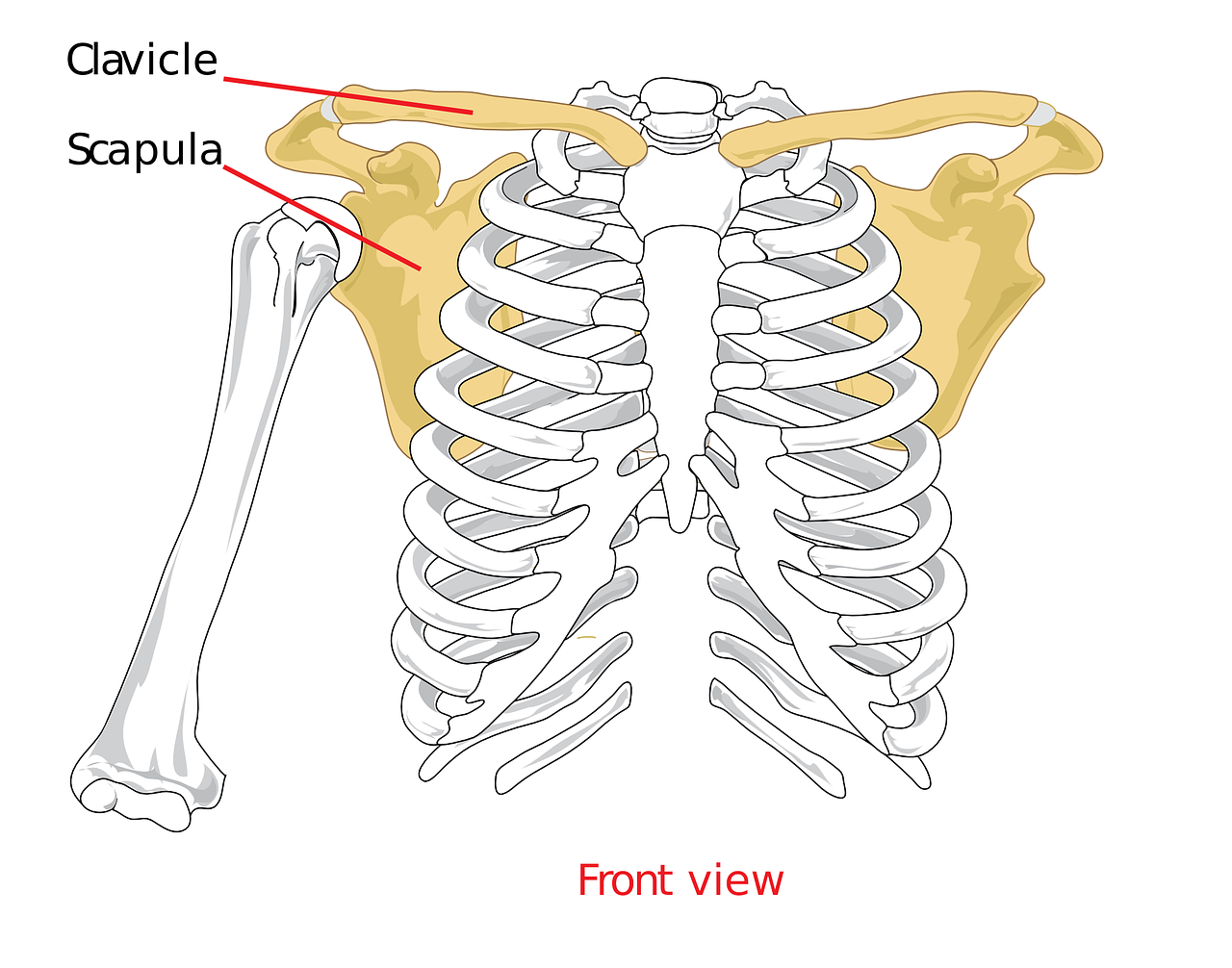

猿なども含めた四足歩行の動物は肩甲骨が背中ではなく体の側面にあります

この肩甲骨の位置のおかげで四足歩行時には手で身体を支えやすい様になっています

そして肩甲骨が体側面にあると肩甲挙筋のねじれは多少消失します

人の場合で肩甲挙筋のねじれを解消しようとすると、「首を右回旋+肩甲骨を内旋と前方突出」する必要があります

ですので肩甲骨が体の側面にあると、自然と「肩甲骨の内旋と前方突出」をしている状態になります

それゆえ、「四足歩行時では肩甲骨は体側面にあって肩甲挙筋のねじれもあまりなかったが、二足歩行になるにつれて肩甲骨が背面に移動し、それに伴い肩甲挙筋のねじれも生まれた」可能性もあるかもしれません

まとめ

今回のまとめです!

- 肩甲挙筋の起始:第1〜4頚椎横突起の後結節

- 肩甲挙筋の停止:肩甲骨の上角

- 肩甲挙筋がねじれている理由の考察

- ねじれることで強度を増している

- 四足歩行から二足歩行へ進化した為

参照資料

今日のオススメ書籍

毎回解剖学に関するオススメ書籍を紹介しています

コメント